前言:

翻开厚重的贵州交通史卷,在镌刻于群峰的足迹与沉淀于岁月的星辉之间,总有一群身影屹立如山:他们曾在“两路”天堑上浇筑理想,于“册三”险隘中拓印信念;在黔山云端架起彩虹,让千沟万壑化作通衢大道。他们当中,有以钢钎凿穿风雪,将青春嵌入悬崖绝壁的筑路人;有以精准驯服群山,用数据编织纵横经纬的测量员;有以法规织就秩序,让车水马龙皆成平安诗行的执法者;有以铁镐抚平道路,将裂痕熨作大地平章的护路员;有以仁心丈量生命,于疾苦中唤醒生命的医护者;有以粉笔耕耘希望,用匠心雕琢交通未来的教育家......当我们回望历史,看见的不仅是跋山涉水的壮举,更是一曲穿越时空的精神长歌。

党的十八大以来,贵州省交通运输厅坚持以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循,认真贯彻落实习近平总书记接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表时的重要指示精神,用心用情推动全系统离退休工作高质量发展。为撷取这些银发如雪、丹心似火的经典故事,致敬永不褪色的峥嵘岁月,点燃薪火相传的炽热光芒,在贵州省交通运输厅官网开设“银龄先锋”专栏,深入挖掘离退休老同志队伍中的先进事迹,使那些掩埋于岁月长河里烈日下的鏖战、绝壁上的丈量、风雪中的守护、无影灯下的抗争、讲台上的孕育一一呈现,让耄耋之年的光芒,照亮万里通途;让永不褪色的初心,见证坚守的重量。

——贵州省交通运输厅离退休工作处

赤“橙”公路心,一生公路情

——记思南公路管理段退休职工程显洪

在那蜿蜒于崇山峻岭间的公路旁,有一座略显斑驳的老道班房。白沙井道班静静地矗立在那里,见证了一代又一代道班工人的青春与汗水,也承载着无数动人心弦的故事。

程显洪,就是这老道班中的一员。他身材魁梧,皮肤黝黑,脸上刻满了岁月的痕迹。自年轻时起,程显洪就投身于公路养护事业,这一干,便是三十九年。

思南段白沙井道班

公路上的岁月

1984年,15岁的程显洪在贵州最艰苦的深山里成为一名道班工人。从此,程显洪几十年如一日坚守在贵州省铜仁市思南县境内的304省道上,那时的他,朝气蓬勃,带着对未来的憧憬和一份质朴的责任感,踏入了道班工人这个平凡而又艰辛的岗位。

“我参加工作最先在洞口道班,那时的道班,条件极为艰苦,道班房不过是几间简陋的瓦房,夏天闷热潮湿,蚊虫肆虐,冬天寒风呼啸,四处透风。养护工具也很有限,一把铁锹、一把扫帚、一辆手推车,几乎就是我们的全部装备”程显洪回忆说道。

“因为我年轻,开始的时候班长就叫老张带我,每天我就跟着他一起去开展公路巡查和养护公路,后面因为我学得快、个子高、力气大,班长就分了2公里路让我养护”程显洪说道。他负责的路段,是一段盘山公路,地势险要,路况复杂,每天程显洪总是一丝不苟地巡查着路面,仔细地清理着每一块碎石、每一处坑洼。

每天清晨,天还未亮,程显洪和工友们就已起床,他们迎着第一缕曙光,扛着工具走向公路。“那时候的路是泥沙路,雨天遇到大车碾压路中间会形成两道很深的车辙,我们的工作就是把车辙两边的沟槽刮平,然后挑着担子和手推车把砂石铺在坑槽里,班上有7个人负责13公里路。”程显洪说道。

夜晚,当忙碌了一天的程显洪拖着疲惫的身躯回到那简陋的宿舍,煤油灯便被点亮,昏黄摇曳的灯光洒在粗糙的墙壁上,映照着他满是风霜的脸庞。“晚上我们会通过微弱的煤油灯光线,缝补着被道路劳作刮破的工作服和擦拭着养护工具,检查着工具是否有损坏,以便第二天能继续正常使用”程显洪说道。

程显洪在洞口道班工作了10年,1994年到石阶水道班工作,1996年到白沙井道班工作,2004年到岩头河渡口工作,2011年到城关养护站工作,2013年到许家坝养护站工作,2023年光荣退休。

思南段岩头河渡口

最让他记忆犹新是在岩头河渡口工作的日子。“原来304省道被绿池河所分隔,当地村民想要过河只能通过渡船的方式,岩头河当地老百姓想要走出大山,就只能肩挑背扛,从谷底走到渡口需要很长时间,粮食等作物运出山十分费劲,当时我们每天的工作就是用渡船为青杠坡、香坝等乡镇群众和车辆渡河,那时候我们有8个人,每天下来要摆渡20余次。”每日清晨,他仔细检查着渡船的每一处部件,从船身到船桨、绳索是否完好无损,任何一个细微的瑕疵都逃不过他的眼睛。在烈日炎炎的盛夏,炽热的阳光无情地烘烤着他的后背,汗水湿透衣衫,他依然稳稳地握住绳索,掌控着渡船的方向。在寒风凛冽的冬日,冰冷的河风如刀割般吹在脸上,手脚冻得麻木,程显洪也丝毫不敢有半点懈怠。他常常与渡口边的村民们交流互动,倾听他们的喜怒哀乐,为他们传递外界的消息与物资,被问得最多的还是“如果有座横跨绿池河大桥就好了,我们的出行会更加方便”。

2011年1月15日,岩头河大桥建成通车,让思南公路管理段在绿池河上摆渡47年的岩头河轮渡完成了自己的使命,退出历史舞台,彻底解决了思南县青杠坡、许家坝、杨家坳、香坝等乡镇10余万群众的出行问题。

每当走在岩头河大桥上,程显洪俯瞰岩头河渡口,看着桥上来往的车辆,大桥让沿线乡镇对内畅通、对外联通的公路交通网络畅通无阻,也推动农村生产方式的变革,加快了辣椒、油茶、思南黄牛等产业发展,助力乡村振兴。他常常说道:“我为是公路人自豪”。

思南段岩头河大桥

风雨中的坚守

1991年的夏天,暴雨倾盆而下,持续了数天几夜。程显洪管的路段遭遇了严重的水毁,大量的泥土和石块掩埋了公路,大量山水裹挟着泥沙冲刷路面,冲出一条又一条的沟槽,交通陷入了瘫痪。程显洪心急如焚,他不顾危险,第一时间冲向了受灾现场。在雨中,他和工友们奋力地清理着滑坡物,他们虽然穿蓑衣戴斗笠,但还是被雨水打湿衣服,却浑然不觉。他们用肩扛、用手搬,一点点地疏通着公路。经过十天的连续奋战,终于恢复了公路的畅通。

“1991年这场大雨是我参加工作以来最大的一次,天空电闪雷鸣,有一段公路被雨水冲出了100多米的沟槽,那年我是洞口道班班长,我组织7个工友挑着担子和手推车把砂石一点一点地铺在沟槽里面,让水毁不再进一步扩大,后来当地群众看着我们几人连续在雨中抢险,洞口村的村委会主任组织老百姓一起和我们水毁抢险,不然十天的时间还不一定抢通,全县公路都不同程度地受到影响,我们洞口道班管辖的路是最先安全畅通的。”程显洪回忆说道。

同年,又陆陆续续地下了好几场雨,一天,程显洪开展日常上路巡查,当巡查到鹦鹉溪镇的时候,有一处涵洞堵塞严重,甚至已经造成部分路面损坏。此时路面还滞留了几辆大客车,情况十分危急,如果不及时处理,势必危害行车安全。陈显洪立即与同事商量对策,最后决定由他带头疏通堵塞涵洞。

他立即与同事商量对策,最后决定由他带头疏通堵塞涵洞。由于涵洞洞口狭窄,成年男性只能躬身进入,甚至无法带入疏通工具。他当机立断,决定用双手挖开泥石,经过一个多小时的努力,才终于挖通涵洞。不待调整好状态,他又投身于交通指挥中,车辆缓慢通行,有乘客探出头来想要表示感谢,却发现了他手上的伤口,诧异地问道:“你手怎么出血了?”,程显洪笑说:“没事,这都是我们应该做的。你们能安全回家就好。”

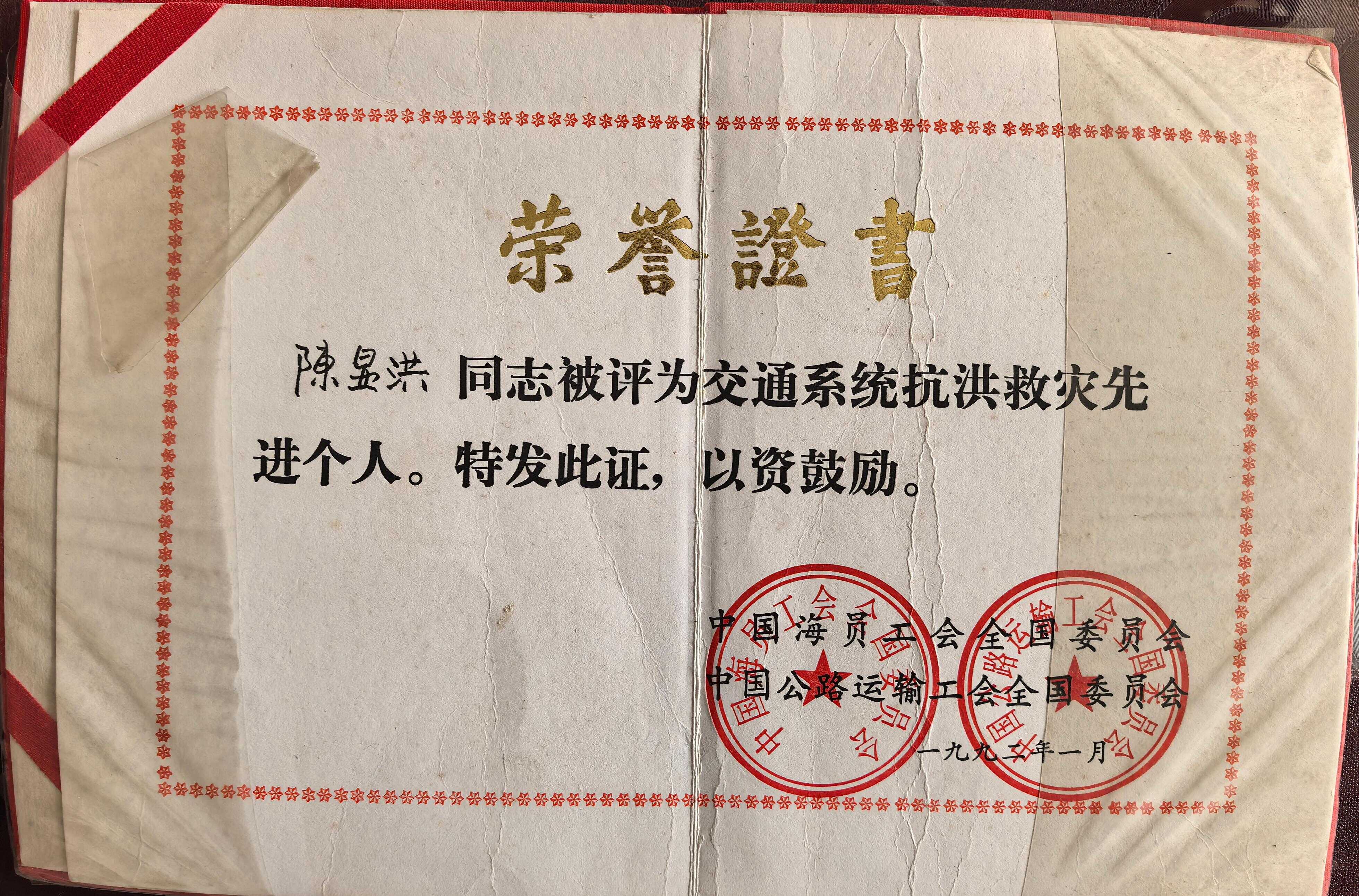

被中国海员工会全国委员会,中国公路运输工会全国委员会评为交通系统抗洪救灾先进个人

1991年程显洪被省公路局评为公路抗洪抢险先进,1992年1月被中国海员工会全国委员会,中国公路运输工会全国委员会评为交通系统抗洪救灾先进个人。

这是他漫长职业生涯中的一个小故事,不是那么惊心动魄,也不是那么跌宕起伏,却展现了平凡公路人的不凡坚守,他就是养路工人。

传承与希望

随着岁月的流逝,程显洪的身体不再像年轻时那样健朗,他深知自己的经验和技艺是年轻一代无法比拟的宝贵财富,因此他着手培养新一代的道班工人。小邵是程显洪的新徒弟,程显洪耐心地教导他,从最基本的工具、机械设备使用到复杂的故障判断,每一个细节都亲自示范、讲解和开展公路日常巡查的细节、怎么发现公路安全隐患、怎么消除安全隐患等。小邵虚心学习,逐渐掌握了道班工作的要领。在程显洪的带领下,小邵和其他年轻工人一起参与了多次水毁抢险、抗凝保畅等抢险任务,他们在实践中不断成长,逐渐成为能够独当一面的道班工人。看着他们忙碌的身影,程显洪感到由衷的欣慰和骄傲。

在他退休的那一天,他最后一次走在自己养护了几十年的公路上,眼中满是不舍和眷恋。如今,程显洪已经退休,但他依然关注着思南公路事业的发展。

在2024年一次思南段邀请程显洪参加道德讲堂中他笑道:“我看见我们单位的年轻人仿佛看见我在洞口道班上班时的自己”,他说道:“作为公路人不怕苦、不怕累是我们的本色,建设好交通强国是我们的使命,希望年轻公路人要勇当建设贵州公路高质量发展的排头兵”。

人在路上,路在心中。他时常回到曾经工作过的单位和养护的公路。他知道,自己的一生都献给了这条公路,而这条公路也承载着他的梦想和希望。

与程显洪(中)交谈