前言:

翻开厚重的贵州交通史卷,在镌刻于群峰的足迹与沉淀于岁月的星辉之间,总有一群身影屹立如山:他们曾在“两路”天堑上浇筑理想,于“册三”险隘中拓印信念;在黔山云端架起彩虹,让千沟万壑化作通衢大道。他们当中,有以钢钎凿穿风雪,将青春嵌入悬崖绝壁的筑路人;有以精准驯服群山,用数据编织纵横经纬的测量员;有以法规织就秩序,让车水马龙皆成平安诗行的执法者;有以铁镐抚平道路,将裂痕熨作大地平章的护路员;有以仁心丈量生命,于疾苦中唤醒生命的医护者;有以粉笔耕耘希望,用匠心雕琢交通未来的教育家......当我们回望历史,看见的不仅是跋山涉水的壮举,更是一曲穿越时空的精神长歌。

党的十八大以来,贵州省交通运输厅坚持以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循,认真贯彻落实习近平总书记接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表时的重要指示精神,用心用情推动全系统离退休工作高质量发展。为撷取这些银发如雪、丹心似火的经典故事,致敬永不褪色的峥嵘岁月,点燃薪火相传的炽热光芒,在贵州省交通运输厅官网开设“银龄先锋”专栏,深入挖掘离退休老同志队伍中的先进事迹,使那些掩埋于岁月长河里烈日下的鏖战、绝壁上的丈量、风雪中的守护、无影灯下的抗争、讲台上的孕育一一呈现,让耄耋之年的光芒,照亮万里通途;让永不褪色的初心,见证坚守的重量。

——贵州省交通运输厅离退休工作处

天路银针:一位援藏医者在悬崖上的生命刻度

——记“两路”公路参建者王锡采

三月的春风抖落最后一丝冬寒,用渐暖的阳光、和煦的微风和复苏的生机,将封存在岁月褶皱里的故事,轻轻铺展成可触摸的记忆。跟随王锡采老人弟弟王锡卣先生的脚步,我们来到了贵州福贵康护理院,这位曾经奋战在康藏公路建设一线的老医务工作者此刻正斜倚在床头。

康藏公路(今川藏公路)是一条穿越青藏高原、连接四川与西藏的壮丽通途,平均海拔3000米以上,可谓是“天路”奇迹。提起援藏的历史,王老眼中闪烁着光芒,神情专注,向我们讲述了当年的故事。

“当时组织上号召,很多同学响应号召踊跃报名参加,那个时候,没人问多久能回来,也没人问条件有多艰苦,只要是组织需要,背上行囊就出发!”1953年3月,26岁的王锡采刚从贵州省医科大学毕业,便与来自云贵川医学院的毕业学生们一起,与工人们一道,踏上了前往西藏的征程。说到这里,他的目光飘向远方,我的思绪也随之沉入那个青春热血沸腾的年代……

雪域筑路记:悬崖上的生死考验

在参与康藏公路建设的峥嵘岁月里,艰苦卓绝的环境考验着每一位建设者的意志。

“最令人敬佩的是那些放线的女同志。”王老回忆道。在海拔近四千米的悬崖峭壁上,工人们用血肉之躯凿出一条“天路”,而王锡采和医疗队的同事们则背着沉甸甸的医药箱,穿梭在各个工段,为受伤的工人撑起生命的庇护,给予心灵的慰藉。在雪域高原,生存本身就是一场战役。他们栖身在漏风的帐篷里,吃着发臭的腊肉,新鲜蔬菜成了最奢侈的奢望。由于高原气压低,有时连生火做饭都成了难题。

“死亡如影随形”——王老至今记得那次惊险的翻车事故:当卡车行驶在刚铺上碎石的路上,突然发生侧翻,同车的司机从车内爬出后声嘶力竭地呼喊他的名字,王老幽默回应道:“我命大着嘞!”这句玩笑话,逗笑了当时的两人,也感染了如今在场的所有人。我想或许正是这种将生死置之度外的豁达乐观,构成了那个年代最珍贵的精神底色,今天,当我们在温暖的房间里聆听这些往事,更应思索如何将这份绝境中的乐观与勇气续写成新时代的注脚。

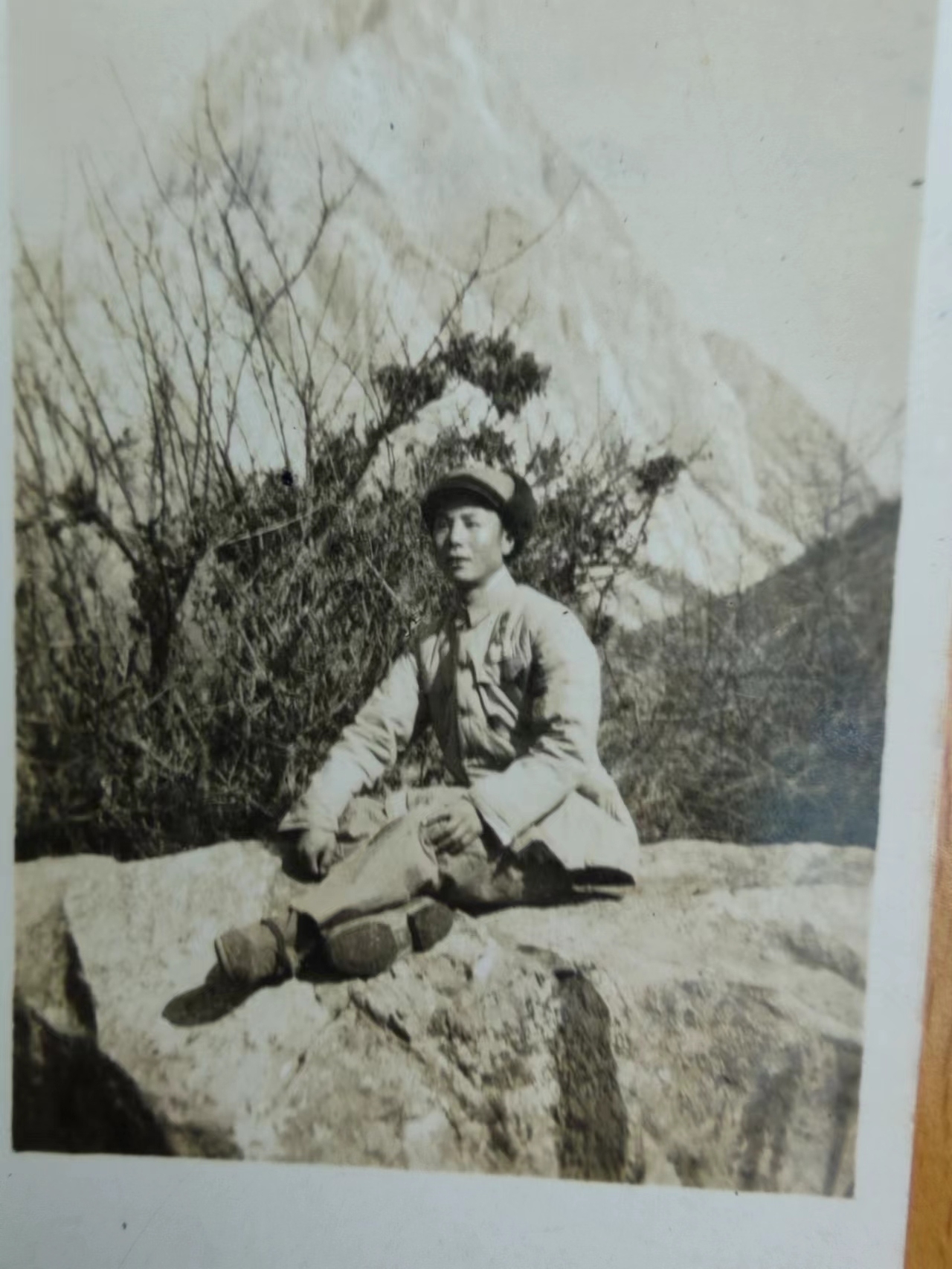

1954年10月王锡采在西藏唐古拉山

医者抉择录:从农学到医学的初心之路

翻开王老的档案,曾有一段鲜为人知的求学经历,他最初考入的是贵州大学农学院,却在日复一日的学习中意识到,治病救人才是自己的意愿。“当时就想学点治病救人的本事,”老人回忆道,经过反复权衡,他最终决定追随内心的声音。“退学重考不是件容易事,但想到能穿上白大褂,就觉得值。”备考期间,他每天清晨五点就起床背书,把借来的医学教材翻得卷了边。

这份对医学的赤诚热爱,后来在雪域高原上化作了实实在在的坚守,在康藏公路的悬崖峭壁间绽放出最耀眼的光芒。当工友们在绝壁上开凿“天路”时,他背着药箱穿梭的身影,是工友们心中最坚实的后盾。

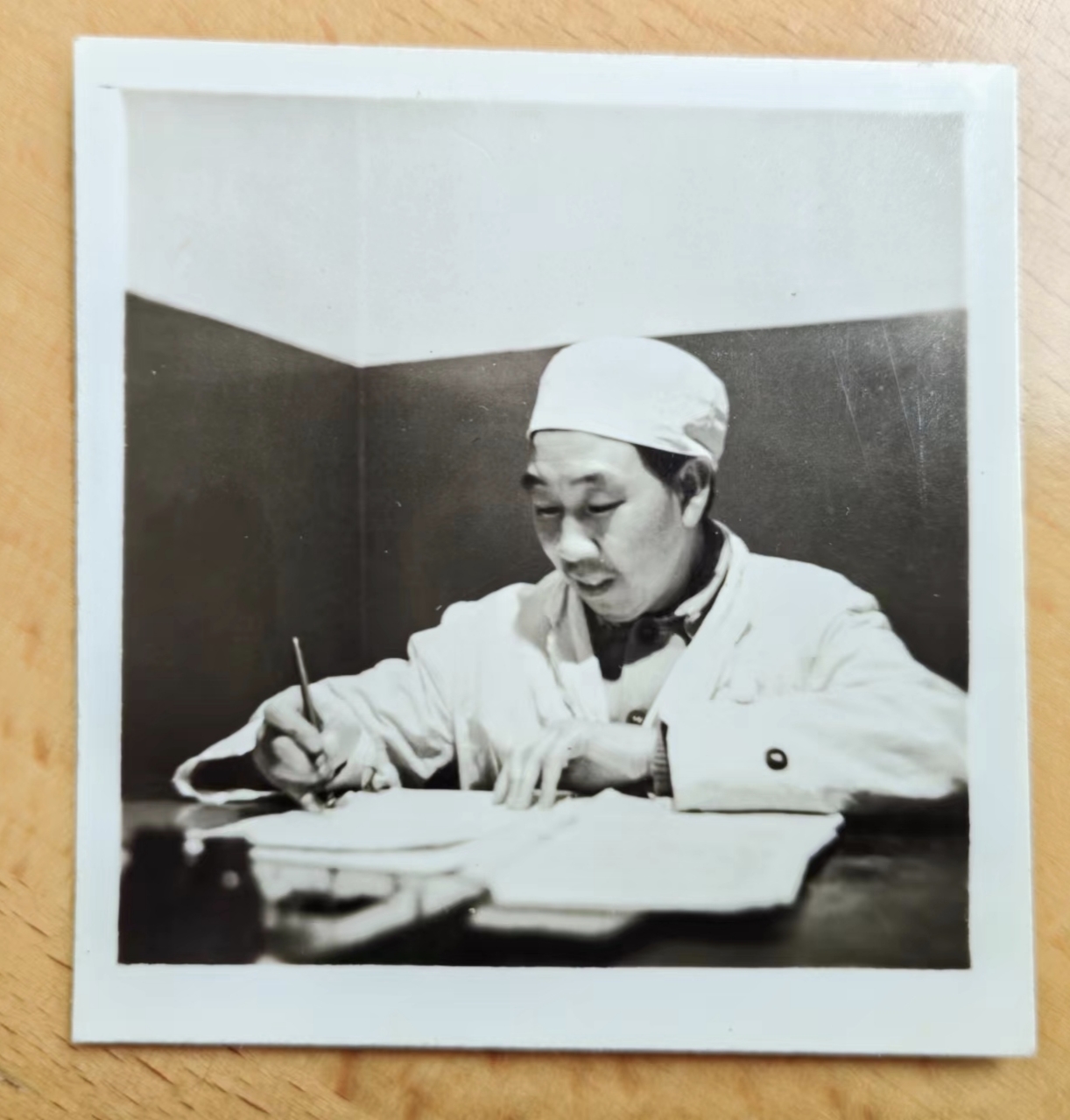

从西藏归来后,王锡采进入四川省人民医院外科进修,在雪域高原锤炼的医术得到进一步精进。据王老弟弟回忆道,后来在贵州省交通医院工作时,王锡采总是忙得脚不沾地——手术一台接着一台,常常找不到人。那些年,手术室的灯光成了他最熟悉的伙伴,无影灯下专注的身影,见证着一位医者从雪域到都市三十余年初心不变的坚守。

王锡采在交通医院工作时的照片

家书抵万金:汇款单背后的手足情深

“出发前,妈妈帮我整理行李,弟弟拉着我的手,问我多久回来,我说等你读完小学,哥哥就回来了。”王老嘴角仍挂着当年那般温和的笑意,那些强作轻松的离别,早已化作雪山的融水藏在眼角的皱纹里。

作为家里的大哥,王锡采援藏期间总是第一时间将大半工资汇往家中,附言栏里永远工整地写着:“给弟弟妹妹读书用”。薄薄的汇款单承载着厚重的嘱托,让千里之外的琅琅书声,成为雪域高原上最温暖的牵挂。随汇款单附寄的家信中,记录了筑路工地的真实场景:工人们系着绳索在悬崖上开凿路基,手掌磨出血泡仍坚持作业;暴风雪后,发着高烧的工人依然在清理冻土……这些浸染着高原风霜的家书,成了弟弟妹妹们最珍贵的人生教材,信中筑路工人“让高山低头、叫河水让路”的豪情,让“一不怕苦、二不怕死”的“两路”精神在他们心中扎根,成为支撑他们度过艰难岁月的信念支柱。七十多年过去了,虽然时间会带走记忆,但那些年每月准时抵达的汇款单,那些信封上工整的“好好学习”的字迹,早已化作血脉里的温热,在岁月长河中静静流淌。我望着王老霜白的鬓角,突然觉得西域高原上的雪,其实从未真正融化。

采访结束后,王老弟弟向我们讲述了他最近的生活点滴。如今,无儿无女的王老虽已年迈,却并不孤单,弟弟妹妹们总是会周末来看他,就像当年他每月准时寄回的汇款单。学医的侄女最爱听他讲高原上的诊疗经历,时常向他请教医学知识。前年,家人还特意开车带着他沿贵安大道绕行,走了一遍S210省道。望着蜿蜒平整的柏油路,王老应该也会想起当年那群在绝壁上开凿天路的背影吧,那些用生命诠释“两路”精神的人们,早已化作滋养后辈的精神血脉。

三月的春风拂过山野,带着新绿的芬芳轻轻掠过车窗。那些被时光摩挲得发黄的故事开始续写新的篇章。路虽远,行则将至,事虽难,做则必成。临行前,王老语重心长地对我们说:“年轻人,莫要怕,什么事都要先去干,路都是一步一步走出来的”。“不后悔”三个字被老人反复提及,这简单的字眼里镌刻着一代建设者最质朴的信仰——把青春夯进路基,为后来者铺就坦途;把坚守铸进事业,让生命在奉献中闪光。望着车窗外不断延伸的道路,我突然明白:有些路,一旦走过,便成了通途;有些选择,即便重来千万次,依然无怨无悔。就像这三月的春风,年复一年地归来,永远带着唤醒大地的温柔与坚定,而那些被时光摩挲得发黄的故事,也在这春风里续写着新的篇章。