前言:

翻开厚重的贵州交通史卷,在镌刻于群峰的足迹与沉淀于岁月的星辉之间,总有一群身影屹立如山:他们曾在“两路”天堑上浇筑理想,于“册三”险隘中拓印信念;在黔山云端架起彩虹,让千沟万壑化作通衢大道。他们当中,有以钢钎凿穿风雪,将青春嵌入悬崖绝壁的筑路人;有以精准驯服群山,用数据编织纵横经纬的测量员;有以法规织就秩序,让车水马龙皆成平安诗行的执法者;有以铁镐抚平道路,将裂痕熨作大地平章的护路员;有以仁心丈量生命,于疾苦中唤醒生命的医护者;有以粉笔耕耘希望,用匠心雕琢交通未来的教育家······当我们回望历史,看见的不仅是跋山涉水的壮举,更是一曲穿越时空的精神长歌。

党的十八大以来,贵州省交通运输厅坚持以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循,认真贯彻落实习近平总书记接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表时的重要指示精神,用心用情推动全系统离退休工作高质量发展。为撷取这些银发如雪、丹心似火的经典故事,致敬永不褪色的峥嵘岁月,点燃薪火相传的炽热光芒,在贵州省交通运输厅官网开设“银龄先锋”专栏,深入挖掘离退休老同志队伍中的先进事迹,使那些掩埋于岁月长河里烈日下的鏖战、绝壁上的丈量、风雪中的守护、无影灯下的抗争、讲台上的孕育一一呈现,让耄耋之年的光芒,照亮万里通途;让永不褪色的初心,见证坚守的重量。

——贵州省交通运输厅离退休工作处

三十六载零休假,他以脚步丈量初心;无数次攻坚克难,他用行动温暖医患。他说:“我只是一名普通的共产党员,做了该做的事。”从1978年踏入交通医院到2014年退休,郑建民把一生最宝贵的时光奉献给了后勤保障这个“不起眼”的岗位。

在一个阳光温和的午后,笔者走进郑建民的家。阳台上绿植葱郁,一如他纯粹如初的人生。尽管已退休多年,谈起医院、谈起后勤、谈起“党员”二字,他依然目光炯炯,语速平缓却有力。

“组织需要,我就在”

1978年,郑建民进入贵州交通医院工作,从此再未离开。1986年,他光荣加入中国共产党。“组织需要,我就在”,成为他之后三十六年的真实写照。

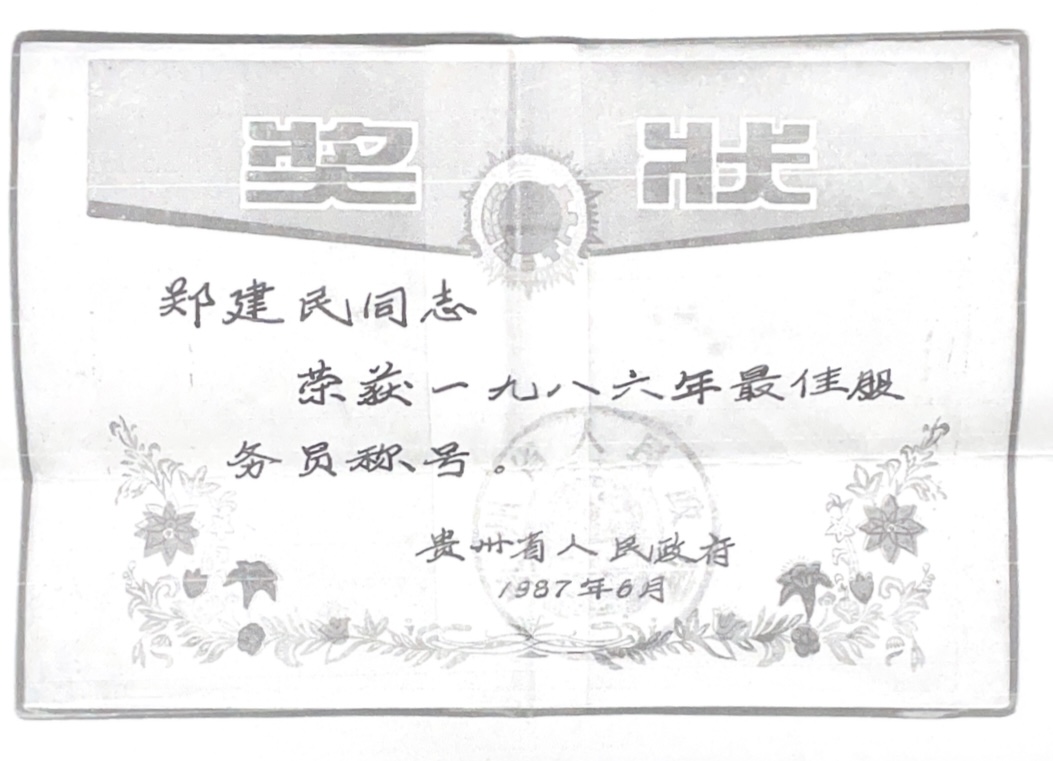

郑建民荣获“最佳服务员”称号

2008年,公休假制度全面实施,郑建民每年可享受15天带薪假期。然而直到退休,他的考勤表上“休假”一栏依旧空白。唯一一次“请假”,还是因公外出时遭遇极端天气,交通中断无法返岗。“那是我最‘奢侈’的一次假期了”,他笑着说,语气中没有丝毫遗憾。

“医院后勤,关系着患者的治疗和医护工作的正常运转,一刻也停不得。”郑建民语气平静,却透着一股不容置疑的坚定。翻开他1990年的工作笔记,扉页上一行手写字依然清晰:“作为一名共产党员,不应计较个人得失,应尽心尽力为医院工作,不惜节假日、白天黑夜随叫随到。”

他说到做到。三十六载春夏秋冬,从水电维修到设备安装,从管道疏通到应急抢险,他没有一次缺席。

老院长的背影,照亮他前行的路

谈起为什么能坚持这样做,郑建民多次提到一位“老院长”。

“那时候医院的厕所经常堵塞,有一次特别严重,污水溢得满地都是。”郑建民回忆道,“老院长听到消息,二话没说,蹲下身就徒手开始掏。”那一刻,郑建民站在后面,看着院长的背影,仿佛有什么东西刻进了心里。“什么是党员?这就是。”

更让他难忘的是分院房时的情景。当时老院长完全有资格优先选房,但他主动放弃,只说了一句:“党员应该享受在后,让更需要的人先住。”“那句话我记了一辈子。”郑建民说。

1987年,他荣获“贵州五一奖章”,并获得500元奖金——相当于当时他一年多的工资。但他毫不犹豫地将奖金全部捐给医院托儿所。“党和人民给我荣誉,我已经很知足了。”他说,“党员就是要吃苦在前,享乐在后。”

“省下的钱,能救更多人”

2012年,医院斥资380万元从德国引进了全省第一台整装CT机。喜讯传来的同时,医院面临的却是棘手的安装难题:外包给公司安装是一笔巨大开支。郑建民站了出来:“我们自己装。”

他带着团队开启了“攻坚模式”。没有经验,就一遍遍翻说明书;没有材料,就跑遍全市找供应商;遇到技术瓶颈,就带着团队反复试验。最终,这台机器终于在医院正常轰鸣,那声音在他听来,就像是生命的律动。

如今,这台机器已运行13年,仍然能够为万千患者提供精准诊断服务。“看到它还在工作心里就特别踏实。”郑建民笑着说。这台机器不仅为无数患者提供了准确的诊断,也见证了一位普通共产党员的初心——把有限的资源用在最需要的地方。

雪夜中的那盏灯

为医院的患者、医护工作人员做好基础服务工作,只是郑建民工作内容的一部分,有些时候,突如其来的天气变化会带来更为严峻的考验。2008年寒冬一场暴风雪导致医院停暖断电,水管爆裂。在医院的一声声的警报中,郑建民第一个冲进风雪:“抢修!必须抢修!”

他迅速召集同事冲进寒夜,他们深一脚浅一脚地在积雪中前行,在零下低温中奋战,冻僵的手握着焊枪,浸水的棉鞋磨破脚掌,却始终未退。直至管道疏通,锅炉供暖,病房亮灯,他们才稍作休息。当暖气重新涌出,灯光照亮病房时,这位老党员成为了雪地里屹立不倒的灯塔,在黑暗中为患者和同事们指引着方向,守护着生命的希望。

“我只是做了一个党员该做的事”

2014年,郑建民退休。离开岗位那天,他像往常一样,把办公室收拾得干干净净,把未完成的工作一一交接。

荣誉等身,他始终谦逊。“没想到自己如此平凡,也能获得这些荣誉。”他说,“我只是做了一个党员该做的事。”

采访最后,笔者问郑老有没有什么遗憾。他想了想,摇摇头:“没有遗憾。如果重来一次,我还会这样选择。”窗外阳光正好,阳台的绿萝静静生长。郑建民坐在沙发上,语气温和,目光清澈。

志愿者与郑建民(中)交谈

告别时,夕阳正好洒进他种满绿植的阳台。他站在门口挥手,身影瘦小,却仿佛能撑起一片天。那一刻我忽然明白,初心不是宏大的口号,而是日复一日的坚守;服务不是响亮的口号,而是无声的行动。郑建民用三十六年的时间,把“党员”二字写进了医院的每一根管道、每一盏灯、每一个寒冷的深夜和宁静的黎明。

他是一座沉默的灯塔,不耀眼,却温暖;不喧嚣,却坚定。而这,恰恰是平凡中最动人的星光。