编者按

在很多人印象中,高速公路服务区仅是旅途中的一个短暂“歇脚点”,功能单一,面貌雷同。但近些年,随着交通网络日益发达和大众旅游需求升级,一批经过精心设计、深度融合地方文化与商业业态的新型服务区涌现。它们不仅能提供基础服务,更化身为展示地域特色的“城市会客厅”和吸引游客专程前往的“网红打卡地”。

就让我们走进这些“不一样”的高速服务区,探寻其“出圈”密码。

讲述人:江苏宁沪高速阳澄湖服务区主任 张雪花

宁沪高速江苏苏州阳澄湖服务综合楼。光明图片

几年前,如果别人告诉我,人们会从高速公路上专程下来逛服务区,我肯定觉得不可思议。如今,在位于江苏苏州的阳澄湖服务区内,却时常能看到游客络绎不绝的场景。有人甚至流连忘返好几个小时,走的时候,后备箱里还塞满了大闸蟹、糕团……作为服务区升级改造的亲历者,我心中充满了自豪。

曾经,阳澄湖服务区和全国大多数服务区一样,是一个标准的“歇脚点”:停车加油、上厕所、吃点东西……为什么不能打破“中转站”的刻板印象,让服务区成为宣传城市文化魅力的“第一扇窗”?2019年5月,秉持“梦里水乡,诗画江南”的设计理念,阳澄湖服务区完成升级改造,成了一个融合休闲、文化、旅游和商业的复合空间。

步入服务区,就像翻开一本立体的《姑苏繁华图》。长达273米的综合楼里,35种业态的品牌店铺沿着景观河道排布,让人仿佛置身“江南水街”。节假日期间,老戏台上的昆曲、评弹轮番唱起。非遗体验馆内的剪纸、澄泥石刻、宋锦等非遗作品展示等,吸引着不少大朋友、小朋友。

我们还在服务区里打造了木樨、荷风、修竹三大园林,分别融入留园、拙政园和狮子林的造园精华,让旅客不必进入苏州城就能领略姑苏园林的韵味。去年秋天,我在园林里遇到一位从南京自驾去上海的顾客,一边散步一边不停拍照。“因为车子充电,不得不多待一个小时,却意外欣赏到了苏州园林之美。”他感慨道。

为了让服务区从“旅途中转站”转变为“短暂目的地”,我们还建设南北区互通高架,连接苏州工业园区阳澄湖大道。而且,随着苏州地铁5号线和3号线的开通,阳澄湖服务区成了江苏省唯一拥有两条地铁线路直达的高速公路服务区。每到傍晚,周边居民像逛公园一样来此散步,孩子们在假山石间嬉戏,这里已成了大家的“湖畔客厅”。

经过升级改造,阳澄湖服务区的日均营收较改造前提升了200%,年均销售大闸蟹30吨,有力推动了地方经济发展。

在阳澄湖服务区工作20多个年头,我感受到:服务区的改造不仅仅是建筑的升级,更是理念的革新。未来,我们将继续探索创新服务模式,为旅客提供更加多样化的服务体验。

在服务区看桥观天探未知

讲述人:贵州交投集团所属天空之桥服务区工作人员 余兴丽

贵州平塘天空之桥服务区。光明图片

坐落于贵州黔南、横跨槽渡河峡谷两岸的平塘大桥,拥有世界最高的钢筋混凝土桥塔,被称为“天空之桥”。

天空之桥服务区因桥而生,外形犹如一艘外星飞船,吸引着人们,开通至今累计接待游客超520万人次。服务区规划设计之初,就考虑与旅游融合,以畅游星空和近观平塘大桥为主题,将桥梁和服务区整体联动,打造贵州首个旅游目的地型服务区,并首次采用“匝道引流+独立收费站”的方式,吸引旅客观桥看景。

可以看桥,可以观天,可以探未知……在传统的服务区功能之外,这里还有悬崖酒店、儿童乐园、桥梁科普馆、天文体验馆、研学楼、半山步道等,带给人们意外之喜。我们希望把旅途中的“歇脚点”变成“旅游目的地”,给游客带来超出预期的体验。

登上332米高、相当于110层楼高的观景之地,如同站在云端。一拨一拨的游客用手机记录下自己与平塘大桥近在咫尺的瞬间。

春天可踏青赏花,夏天可避暑纳凉,秋天观层林尽染,冬天看银装素裹。“这个服务区更像景区”,是我常听到的话。

这些年,一座座世界级桥梁在贵州拔地而起,形态各异、颜值又高的各类桥梁被架设在不同的高山峡谷间,将贵州大地变成了桥梁博物馆。一到假期,学生们就会来到这里开展研学活动,学习桥模搭建、桥梁结构与力学原理,并体验中国桥梁建造的智慧。当孩子们变身小小桥梁工程师,那份骄傲也写在他们脸上。

服务区与30公里外的“中国天眼”遥相呼应,依托天文学专业师资、山顶天文观景台及专业望远镜,推出“追星之旅”等特色项目。学生在老师指导下操作望远镜,可以观测行星,撰写“天体运行报告”。

“早晨被云雾叫醒的感觉谁懂?”“还会再来。”……每每听到这些,我们便知道,我们的用心,是能被大家感受到的。

服务区里藏着个“小天津”

讲述人:天津高速经营开发公司区域负责人 张会

京沪高速天津王庆坨服务区。光明图片

今年8月完成升级改造后,我们京沪高速王庆坨收费区就不光是司机乘客的贴心驿站,还成了周边老百姓遛弯购物的好去处,大家都夸我们服务区里藏了个“小天津”。

您要问这是怎么档子事儿?听我细细道来。

头一桩就是这景儿。走进服务区大厅,浓浓的津味儿扑面而来,几十米的室内水景把海河两岸的精华都给搬来了。这边是老城里的戏台,那边是五大道的洋楼,几米高的“天津之眼”转着,运河景致在脚下流淌。前两天有位从北京来的大爷拉着我说:“姑娘,在你们这儿转一圈,我算是把天津卫看全乎了。”

第二桩新鲜事儿,是咱王庆坨服务区天天像过年似的。快板儿、相声轮番上演,泥人张、杨柳青年画现场制作。上周五晚上,有一家人围着卖糖画的老艺人,小孩举着刚吹好的糖人儿,蹦着高儿地说:“比游乐场还好玩。”现在周边居民都养成习惯了,吃完晚饭遛达过来看表演,顺手带俩非遗小摆件回家。

要说最让大伙儿觉得新鲜的,还得数第三桩:能动手参与的体验。我们特意把王庆坨镇的自行车产业搬进了服务区。骑行文化体验馆里,老人们在飞鸽自行车展柜前忆往昔,年轻人在VR骑行区体验海河畔兜风,孩子们则在亲子区拆装零件。上个月,有个山东小伙,试骑完当场扫码下单,第二天车就寄到了家。他在收货评价里写着:“你们是最懂骑行发烧友的服务区。”

3个月运营下来,我们算过一笔账:日均客流量比改造前翻了两番,周末单日客流过万人次。一位河南来的货车司机师傅跟我说:“开一路车就盼着到你们这儿打个尖儿,得劲儿。”昨天,一位出租车司机师傅笑着跟我说:“没想到还能往服务区拉活儿,老有外地客人打车要来你们这儿参观。”

要说王庆坨服务区为啥这么受欢迎,我觉得关键是把“等客来”变成了“请客来”。以前服务区就是个加油歇脚的地儿,现在呢,您能在这儿听段相声、装辆自行车,再给家里人捎带可口的小站稻、现炸的麻花、喜庆的年画,谁能不爱?

对了,我们王庆坨服务区还有一套绿色节能的绝活儿。作为京津冀首个全绿能服务区,我们建起“光、储、充、用”一体化的能源微网,有自己的光伏发电站和大型储能设备,年发电量达1000万度,远超服务区每年300万度的用电量,一年能节约电费200多万元。

王庆坨镇的群众都说:“你们这儿都快成咱王庆坨的会客厅了。”全国各地来参观学习的同行也是络绎不绝。我总想,如果服务区不仅能让旅客舒缓一路的辛劳,还能让他们不进市区就感受到咱天津卫的烟火气,那一定得多建几个。

在服务区品出岭南味道

讲述人:广东交通集团包茂高速柏桥服务区运营管理处主任 陈健毅

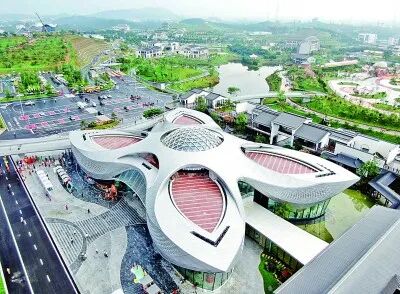

包茂高速广东茂名柏桥服务区。新华社发

广东茂名,包茂高速柏桥服务区里车流密集、笑语盈盈:“这里的非遗体验让孩子挪不开脚”“没想到有种美食叫高凉菜”。

包茂高速柏桥服务区,是广东交通集团精心打造的特色服务区,今年5月开通。茂名被称为“荔枝之乡”,有两千多年的荔枝种植史。建设之初,柏桥服务区就想跳出传统服务区单一功能的局限,以“荔乡水韵,一枝独秀”为主题,打造“交通+农文旅商”综合平台。

但是,如何把荔枝元素融入服务区?有人建议立个巨型荔枝雕塑,有人想用壁画装饰墙面,还有人提出直接移植一片荔枝林进来……在不断碰撞中,大家达成共识——打造一个有“荔枝”的建筑主体,在建筑上嵌入一颗“荔枝球”穹顶,既能采光,又能成为标志性建筑。

要体现荔枝的质感,必须采用玻璃倒挂方案。为了实现这个想法,我们引入国内优秀设计团队,光图纸就改了20多遍。直至看到由276个球体、725根杆件、405面曲面玻璃精密拼装而成的钢网架结构成型的穹顶时,我们感到一切都是值得的。

我们开通了与周边景区相连通的ETC车道,打造了660米仿若“荔枝枝干”的人行天桥,将其变成“流量闸口”。旅客从服务区只需一脚油门或者通过天桥步行,就能直达中国荔枝博览馆、贡园等景点,形成一条串联起“交农文旅商”的纽带。“荔枝”“荔叶”“荔果”,我们通过最直观的方式,让旅客“一眼千年”,瞬间读出岭南的味道。

我们还在服务区增设“广东乡村振兴优质农产品专柜”,展销荔枝干等70多种特色农产品,并邀请果农现场直播带货,让“过路经济”变成“留量经济”。联合地方文旅部门在服务区设立非遗展厅、数字非遗馆等,开展高州木偶戏表演、沉香手作体验、潘茂名中医药场景化展销等活动,既满足群众多样化出行需求,也助力地方文化传播。

近年来,广东交通集团“一路一策、一区一品”推进高速公路服务区提质升级,深汕西高速长沙湾服务区和周边长沙炮台、金町湾等景点融合,一跃成为“网红打卡点”;开阳高速阳江服务区将海鲜市集“搬”进来,支持“现捞现做”“同城同价”,让旅客实现“海鲜自由”;广贺高速四会服务区结合肇庆端砚、玉石特色,在服务区打造端砚馆、玉石厅,旅客既能歇脚也能逛展览。

改造带来的变化是实实在在的。像柏桥服务区,开通不到半年,客流从改造前的日均5000人次,提升到日均22000人次。数字激增的背后,是一场关于“停留”的价值重塑——我们正努力让服务区“活”起来,让旅途“暖”起来,让消费“旺”起来。

【专家点评】

让“过路经济”变“留量经济”

在传统认知里,高速公路服务区是功能主义的典型代表——一个满足司乘人员加油、如厕、进餐等基本需求的“功能性节点”。其空间设计往往千篇一律,商业业态高度同质化,在旅客的行程中扮演着“必要但无趣”的角色,是旅途记忆中一个模糊的、亟待被快速穿越的片段。

然而,这一固有模式在新时代的消费升级与文旅融合大潮中得到升级。从江苏阳澄湖的“诗画江南”,到贵州平塘的“天空之桥”,从天津王庆坨的“津门缩影”,到广东柏桥的“荔乡水韵”,一批新型服务区以令人惊艳的姿态进入公众视野。它们不再是高速公路的附属品,而是主动成为区域文化的展示窗口、旅游资源的连接器和消费体验的创新场。这一转变的核心,是服务区角色定位的根本性重塑:从被动承接“流量”的“过路站”,转变为主动创造“留量”的“目的地”。这不仅是建筑形态和商业模式的升级,更是发展理念的一次深刻变革,标志着服务区从交通网络的“后勤保障点”向区域经济“价值放大器”的战略转型,实现了一系列的价值跃升。

从社会维度看,升级后的服务区实现了从功能“补给站”到“综合枢纽”的体验革新。服务区的价值在于服务人,其提质升级的首要任务是重构民生服务体系,彰显社会公共服务属性,使其成为新型公共空间。此前,交通运输部出台《高速公路服务区服务质量等级评定办法》,除评估服务区基础设施配置情况外,还对服务区管理水平、服务品质进行评价,由此重塑服务区社会角色,推动服务质量从“有没有”向“好不好”跨越。有的服务区推动文化展示与交通服务全面融合,成为地方文化的重要展示窗口、地域文化传播的“活态博物馆”。还有的通过开放式布局打破服务区的物理边界,成为连接城乡的民生枢纽,譬如设立专区展示优质农副产品和文旅产品,既解决农产品销售难题,又丰富旅客消费选择。这种“双向开放”的服务格局,使服务区从依附于高速的封闭空间,转变为服务城乡统筹发展的公共平台。

从生态维度看,升级后的服务区实现了从能源“消耗点”到绿色“生态窗口”的转型突破。传统高速公路服务区通常被视为高能耗、高排放的“资源消耗点”,其运营伴随着大量的能源消耗、水资源浪费和固体废弃物产生。在“双碳”目标与生态文明建设的战略指引下,服务区的生态转型关乎可持续发展,其转型突破的核心,在于将服务区从一个被动的生态负荷体,转变为一个主动的、具有示范效应的绿色“生态窗口”。

从经济维度看,升级后的服务区实现了从封闭“经营点”到开放“经济节点”的效益转化。服务区坐拥巨大的人流、车流、物流等“流量富矿”,但长期以来经济模式封闭、孤立,商业业态单一、附加值低,与区域经济关联度弱。因此,各地都在探索打破服务区的封闭性,通过模式创新与业态融合,催生出更多新的商业模式,并将服务区重塑为一个集聚、转化和放大经济价值的商业综合体,向“交通、生态、旅游、消费”复合功能型场所转型升级,实现经济效益的乘数效应。

当然,这个“流量富矿”还可以继续深度开发。随着社会经济快速发展,民众消费能力实现了跃升,对品质和服务的要求越来越高,更加重视体验消费、情绪消费。各地服务区可以利用数字化手段,构建“数字孪生”服务区,通过Wi-Fi探针、智能支付、视频分析等技术,构建服务区的数字镜像,实时掌握客流画像、消费偏好、停留时长等数据,将一次性“流量”转化为可识别、可分析、可运营的“留量”。

各地服务区还需要更好地打破物理与业态边界,因地制宜,结合本地特色产业资源,进行产业链全面重构,培育出“交通+文旅”“交通+商贸”“服务区+新能源”等新业态,形成经济增长新引擎。同时,进一步拓展功能,可将服务区的发展与区域经济发展战略深度融合,使其成为区域经济网络中的关键节点。在条件允许的服务区,探索土地功能的复合利用,兼容商业、文旅、轻型制造、仓储等功能,吸引多元化投资,形成产业微集群。