往事越千年,黔路漫漫。贵州公路建设历经沧桑,从昔日的人挑背驮,到如今的机械化建设养护。从驿道变为马路,泥巴碎石路变为沥青路、水泥路,公路等级逐年提升,公路里程不断刷新。

一代代公路建设者以钢铁般的意志,逢山开路,遇水架桥,终让难行黔路化坦途。他们在贵州公路建设史上留下了不畏艰难、励精图治、砥砺前进的身影,书写下公路发展史上的动人篇章,为后人留下了宝贵的精神财富。

■文博名片

地点:贵州省黔南布依族苗族自治州独山县

特色:展现西南公路建设发展史,推动行业历史教育及传承

贵州省都匀公路管理局公路文化陈列馆(简称公路文化陈列馆)是在上世纪30年代原西南公路运输管理局独山工务总段旧址基础上修葺打造而成。全馆占地500余平方米,馆内设有4个展厅,是贵州省公路局系统首批行业公路文化陈列馆,也是“黔南州爱国主义教育基地”之一。

1号展厅陈列着各式各样的公路文献、公路职工工作和生活老物件,墙上张贴着关于古驿道发展、贵州第一辆汽车、黔桂公路在抗战中的作用等文字历史资料和图片。2号展厅摆放着一座“黔道变迁”情景沙盘,再现了贵州交通从秦开“五尺道”、汉通“西南夷”到如今的高速公路和机械化建设养护的历史发展变迁。3号展厅陈列着过去公路建设生产使用的测量仪器、筑路工具以及一面老照片墙,展现了早年修路时的历史回顾和古今变迁。4号展厅展示着黔南干线公路各具特色的桥梁图片和文字介绍,其中包括建于明代的独山抗战深河桥、世界悬臂跨径桁式拱桥中的第一大桥江界河大桥等。

都匀公路管理局公路文化陈列馆外景。

陈列馆内部。

公路勘测工具。

文献资料。

■文物故事

岁月不语 唯石能言

“黑石关”公路石刻。

在陈列馆外的林荫小道旁,有一块镌刻着“黑石关”的公路石刻,这块石刻看似普通,背后却蕴藏着一个惊心动魄的故事……

在贵州首条跨省公路——黔桂公路建设期间,贵州省公路局为了纪念公路修建的不易,对路段进行设名,便在独山县上司镇黑石关村的黔桂公路旁,选择一块较大的黑岩石,镌刻“民国二十二年,黑石关,贵州公路局”等字。

1944年11月30日,黔南大地乌云密布,日军第13师团104联队由广西六寨侵入独山麻尾,沿着黔桂公路一路北上,烧杀抢掠,无恶不作。在这万分紧急的关头,黔南军民同仇敌忾,决定在地势险要的“黑石关”与日寇一搏。同年12月1日,我军在黑石关要隘设置障碍,以阻止日军部队及车辆北上,日寇几次冲关,均被我军英勇击退。

在激烈的战斗中,日军挖空心思,想沿黔桂公路通过关口并占领黑石关,便使出伎俩假装退却,背后却兵分两路包抄和夹击黑石关守军。日近黄昏,公路沿线难民要通过关口北上,日寇利用夜晚环境,乔装打扮混杂在难民当中进入关口。

半夜忽然枪声响起,敌军从后面冲关上来,扮成难民的日寇掉头夹击,我军民腹背受敌,夜里看不清楚,只好冲下关口与日军短兵相接,在公路上拼刺刀,几十号人展开了肉搏战,一时间杀声震天,天空火光四溅,战斗非常激烈。随后敌人增援部队迅速集结,双方伤亡惨重,我方守军最终寡不敌众,只好往两边山林溃退,黑石关要塞陷落。这就是黔南著名的抗击日军战役——“黑石关战役”。

2008年,原支援独山抗战美国军人飞行员富兰克·亚瑟·格里森到黑石关参观。看到石刻,他感慨道:“黑石关战役打得很辛苦啊,但是邪恶终究战胜不了正义。”

2017年6月,陈列馆建设期间,为了更好地保护文物、记录历史,石刻被移至陈列馆,以便广大公路职工和群众更好地瞻仰。

筑路不易 石牛真“牛”

筑路工具“石牛”。

“看到现在的公路机械化养护,很难想象过去使用‘石牛’进行公路建设养护。”看到陈列馆外的绿植区摆放着的泛有青苔的“石牛”,独山公路管理段党支部书记李贤祥感慨地说。

李贤祥口中的“石牛”是上世纪初筑路工人修路时使用的主要劳动工具之一,因体积庞大,使用起来力大如牛而得名。在那个不发达的年代,筑路工具原始落后,修路都是用人挑马驮,导致公路建设举步维艰,建设周期漫长。为了加快公路修建进度和效率,摒弃原始用人力打夯路面的劳动方式,筑路民众集思广益,改良夯实工艺,采取土办法,利用重物推移碾压路面达到平整效果,“石牛”便应运而生。

要建造一个庞然大物也不是一件易事,还要便于移动,筑路工人冥思苦想,就地取材,开山放炮将大块石头不断敲击打磨成大石碾子。但是,对于没有大石头的区域怎么办呢?勤劳智慧的筑路人就在公路附近挖坑做“石牛”模子,浇灌上砂石、石灰和水,有时还将米浆、糯米等拌和在一起,倒入模具做成石碾子,然后固定上木架。使用时人在前面拉,将路面碾压平整。

在建设陈列馆期间,有人提出用“石牛”来反映过去筑路时的艰辛。经过一番寻觅,工作人员最终在一条废弃的老公路旁找到这块“石牛”并运输到陈列馆。

“我们当时找了几条路,都没有,准备沮丧地返程时,偶然听路边老乡说,在一条废弃多年的老路有一块大石头,四周都长满的杂草。”据长顺公路管理段段长孙芝云回忆,“直觉告诉我,那一定是‘石牛’。于是急忙前往,果不其然,正是‘石牛’,当天便进行吊装运输。”

随着时代的发展变迁,各种压路机、装载机、挖掘机、搅拌机、摊铺机等现代公路建养设备大范围使用,筑路人告别了“肩挑、背扛、手推”的养护历史,公路建设进度和养护效率也比过去得到较大提升。但是,“石牛”所展现的公路人朴实无华、无私奉献的高尚情操,依然需要发扬光大。

荣光不朽 砥砺前行

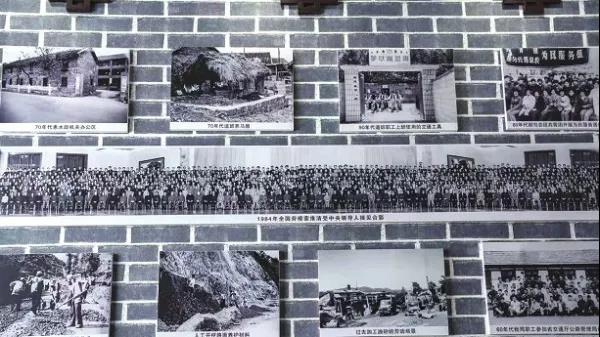

历史照片。

在公路文化陈列馆的3号展厅,有一面墙上布满了许多黑白老照片。有的是早年公路建设场景,有的是旧时筑路设备,有的是职工工作和生活情景。其中一张大且长的照片格外显眼,这是拍摄于1984年的原都匀公路管理局职工蒙维清同志与中央领导人合影的珍贵照片。

据蒙维清儿子蒙炳智回忆,父亲小时候读过几年私塾,文化程度虽不高,但勤奋好学,喜欢开动脑筋。特别是参加工作后,更是刻苦钻研、任劳任怨,在单位往往是第一个上班,最后一个离开。每项技术工作交到他手里,不超过3天就能完成。

不仅如此,蒙维清为人也是谦虚低调、乐于助人、团结同志,大家有什么不懂的都喜欢向他请教,他也会不厌其烦地向同事讲解技术难题,同事们都称他为“不会生锈的螺丝钉”。

凭借着过硬的技术本领、忘我的工作精神,1983年,蒙维清被贵州省人民政府评为劳动模范,次年被推荐为少数民族优秀代表参加国庆三十五周年劳模观礼代表团,得到了邓小平、胡耀邦等中央领导人的亲切接见和合影。

观礼回来后,蒙维清继续废寝忘食地工作,利用自己学到的知识不断钻研机械图纸并亲自动手制作。车工、钳工、铣工的技艺,他样样精通、熟练掌握。在他的带动下,全单位形成了“比、学、赶、帮、超”良好的劳动新热潮。

在蒙维清家中,摆满了各种先进奖章、奖状、奖牌、证书。而这张合影照片一直是他最珍爱的。蒙维清曾说:“与中央领导人合影是一种荣耀,也是一种精神鼓舞。它不仅影响了我的一生,也鼓励着我的家人继续秉持敬业爱岗、艰苦奋斗的工作作风,多为国家作贡献!”

如今,这张泛黄的照片陈列在展馆中,启迪和鞭策着现代公路人秉持这种不怕困难、勇往直前、甘当路石的敬业精神,努力为加快建设交通强国贡献力量。

游客在馆内参观。

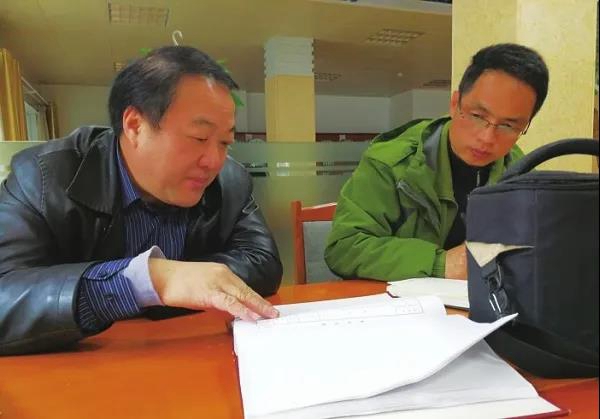

陈列馆工作人员为建馆翻阅历史资料。

■馆藏日记

历史的记录

记录人:贵州省都匀公路管理局宣教科工作人员 韦志胜

记录时间:2021年5月

贵州省都匀公路管理局公路文化陈列馆于2017年4月开始筹建,同年12月开馆。为了更好地追溯西南公路悠久的历史,都匀公路管理局专门组建陈列馆历史调研小组,先后赴昆明、贵阳等地档案馆查阅公路历史资料,并收集了大量有价值的文献资料和图片,为建设陈列馆做好基础工作。

2017年3月,正值春暖花开的季节,我们从贵州都匀驱车近700公里到云南昆明。一路上,大家心情格外激动,无暇顾及车外的风景,聊的话题只有一个,就是如何查找与黔南有关的公路史料。虽然路程遥远,但是并没有影响大家高昂的兴致和干劲十足的工作状态。

三月的昆明,到处绿草繁花。我们先是前往昆明市档案局,后又辗转到云南省档案馆查阅资料,发现了许多关于黔桂公路、原西南公路运输管理局独山工务总段的文献资料。其中包括1928年贵州省公路局局长毛以宽职员动态登记片、1936年独山工务总段总段长张像鼎党员申请表、金筑段公路略图等一批非常有价值的历史资料。大家心中暗暗自喜,心想没有白跑一趟。

但是按照档案馆的有关规定,所有的材料、图片只能记录,不能拍摄和复印,更别说拿取。这可急坏了调研组,于是同志们积极争取,先是向档案馆领导说明来意,并将介绍函交给档案馆工作人员,经多方努力后,档案馆同志勉强将老物件文献资料进行复印,并盖上“云南省档案馆调查材料专用章”。此时,大家悬着的心总算是放下来了。

这只是筹建陈列馆工作中的一个小小缩影。在物件、照片和材料收集的同时,陈列馆的建设施工也在同步进行。通过全体工作人员坚持不懈的努力,陈列馆如期开馆。

本版图片除署名外由 贵州省都匀公路管理局 提供

责任编辑 韦景全

初审 刘叶琳

终审 李黔刚