前言:

翻开厚重的贵州交通史卷,在镌刻于群峰的足迹与沉淀于岁月的星辉之间,总有一群身影屹立如山:他们曾在“两路”天堑上浇筑理想,于“册三”险隘中拓印信念;在黔山云端架起彩虹,让千沟万壑化作通衢大道。他们当中,有以钢钎凿穿风雪,将青春嵌入悬崖绝壁的筑路人;有以精准驯服群山,用数据编织纵横经纬的测量员;有以法规织就秩序,让车水马龙皆成平安诗行的执法者;有以铁镐抚平道路,将裂痕熨作大地平章的护路员;有以仁心丈量生命,于疾苦中唤醒生命的医护者;有以粉笔耕耘希望,用匠心雕琢交通未来的教育家······当我们回望历史,看见的不仅是跋山涉水的壮举,更是一曲穿越时空的精神长歌。

党的十八大以来,贵州省交通运输厅坚持以习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循,认真贯彻落实习近平总书记接见全国离退休干部先进集体和先进个人受表彰代表时的重要指示精神,用心用情推动全系统离退休工作高质量发展。为撷取这些银发如雪、丹心似火的经典故事,致敬永不褪色的峥嵘岁月,点燃薪火相传的炽热光芒,在贵州省交通运输厅官网开设“银龄先锋”专栏,深入挖掘离退休老同志队伍中的先进事迹,使那些掩埋于岁月长河里烈日下的鏖战、绝壁上的丈量、风雪中的守护、无影灯下的抗争、讲台上的孕育一一呈现,让耄耋之年的光芒,照亮万里通途;让永不褪色的初心,见证坚守的重量。

——贵州省交通运输厅离退休工作处

从雪域到黔地的坚守

——访川藏公路参建者黄普宣

走进一栋老旧的小区里,我们采访组一行穿过潮湿的院落,爬上布满广告的阴暗楼道,来到“两路”参建者黄普宣老人的家,黄老拄着拐杖笑盈盈地站在门口,将我们迎进了他那紧凑又有些清冷的“一方天地”。

打开记忆的闸门,这位已然90多岁高龄的老公路人,依然保持着曾经作为财务人员的严谨与认真,思维缜密,思路清晰,慢慢地把我们带入了上世纪20年代的嘉陵江边……

从商贾之家到公路建设者:时代浪潮中的抉择

1928年,黄普宣出生在重庆南岸的商贾之家,他的祖父与外祖父均是当地有名的商人,家大业大,父母亲算是典型的“富二代”。但随着1937年抗日战争全面爆发,南京国民政府迁都重庆,让重庆这个西南偏域瞬间变成战时大后方的政治、经济、文化中心。而商场如战场,大量政客、商人的涌入,很快改变了当地的商场格局,市场环境复杂、商业竞争加剧,富甲一方的黄家渐渐走向败落。

含着金钥匙长大的黄普宣,自小便接受了良好的教育,高中毕业后,他进入高等会计学校学习,学业完成后就入职当地的一所银行,做起了助理行员。此时,黄普宣刚好20岁。经历了大家族由盛转衰的变故,成长于战火纷飞之中,目睹了旧社会的腐败与黑暗,他心中早就埋下了强烈希望国家富强、民族复兴的种子,直到重庆解放、新中国成立,这颗种子终于有了扎根生长的土壤。

虽说出身商贾之家,但年轻的黄普宣并没有富家少爷养尊处优的性子。他勤敏好学,肯吃苦肯努力,有拼劲有冲劲,满怀激情投身到了建设新中国的浪潮中。因为文化水平高,黄普宣被安排进修学习后直接分到了重庆市建设局工作。彼时的他,满怀激情投身新中国建设浪潮,早已将个人命运与民族兴衰紧紧相连。

毅然赴疆:投身“两路建设”

1952年底,单位号召大家支援边疆,参加康藏公路建设,黄普宣毅然报了名,第二年,新婚不久的他告别家人,舍弃安逸舒适的生活,带着100多号人离开重庆,开拔成都,奔赴西藏。

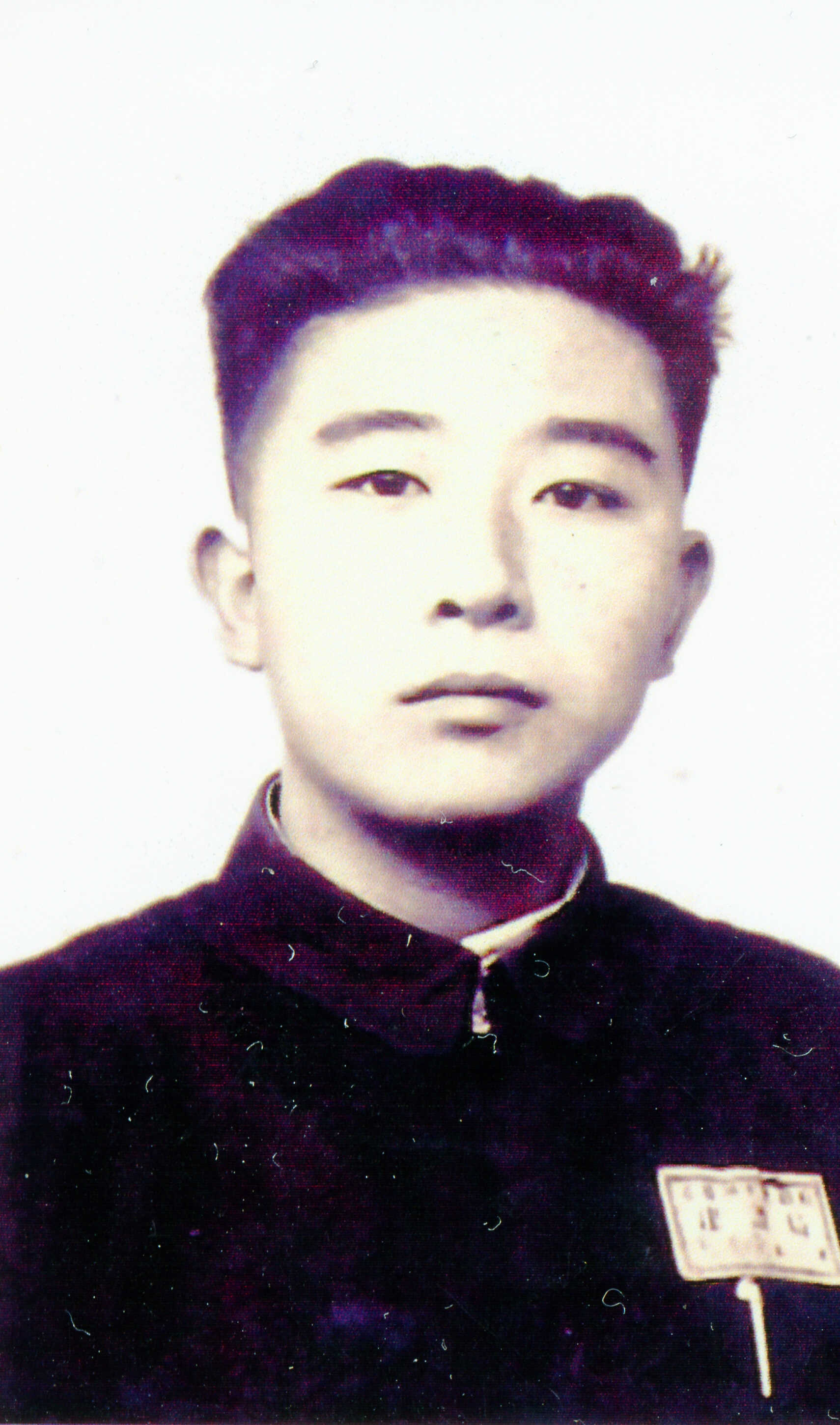

黄普宣参与“两路”建设时期照片

黄普宣一行在成都换装、配备生活用品后,再坐汽车一路颠簸到达昌都,施工支队便在此成立,整支施工支队有一万人左右。这支队伍分为施工队和支队部,施工队主要负责公路一线施工建设,支队部负责二线后勤保障。当时,为保障施工,车能够通行到什么地方,支队部就驻扎在什么地方。而黄普宣则被分配到支队部,负责财务工作。

随着公路的快速推进,支队部要跟着队伍不断地转移,每到一个地方,黄普宣他们首先是要搭建帐篷,然后用装炸药的空箱子堆砌起来作为办公用桌,再砍一些树枝支在地上当作“弹簧床”。当时,不论是修建公路的第一线,还是后勤保障的第二线,随时都会有生命危险,因为大家所要面对的是:高海拔带来的高原反应,极度恶劣的气候、地理环境和相对匮乏的生活给养,而一路上,还得跨越险峻的雪山、原始森林、草原、冰川、峡谷和大江大河,饱经流沙、泥石流、雪崩的袭击,忍受各种高原病的困扰,大家每时每刻都在生存与死亡之间徘徊。

而黄普宣所在的支队部,因肺气肿失去生命的同志就有不少,仅仅走过川藏线上的一个垭口,就死了十多个人。对于大大小小的泥石流,黄普宣也经历了好几次,让他记忆最深的一次,是支队部刚搬到一个新地方,大家正忙着搬物资、搭帐篷、生灶火的时候,只听一阵雷鸣般的响声,比帐篷还大的泥石顺着山势轰鸣着滚滚而下,瞬间淹没了队里的两辆汽车,正在搭帐篷的黄普宣和同事没命地往安全地带跑,等泥石流平息后回去一看,他们搭帐篷的地方已然形成一个堰塞湖,那次泥石流,队里损失惨重,失去的不仅仅是物资,还有十几条鲜活的生命。

回想起那一段“悲凉”的往事,黄普宣眼眶湿润,停顿良久才与我们再次交流。高原极度恶劣的气候环境以及生死边缘的徘徊,成了“两路”建设者们共同的记忆烙印。

路通之后:见证贵州公路发展

历经生死,饱经困苦。经过近4年的时间,10万筑路大军用铁锤、钢钎、铁锹和镐头劈开悬崖峭壁,降服险川大河,康藏公路实现通车,结束了西藏不通公路的历史,随之黄普宣所在的支队被取消,改成了4个工程处,黄普宣被分配到第一工程处,继续从事财务工作,先后参与夺底水电站、贸易仓库等项目修建工作。1957年底,工程处撤回内地,黄普宣留在拉萨办理财务决算,是整个工程处最后一个回到内地的。

黄普宣的回程路,可谓一路艰辛:坐的是一辆货车的驾驶室,因为川藏地区地形复杂、海拔高、气温低,如果汽车停留时间过长,发动机就无法发动,因此,汽车每隔2个小时必须发动一次。黄普宣和驾驶员一路马不停蹄地往回赶,来到贵州后直接到了平塘参加册三线的建设,之后辗转贵州各地,奋战在公路战线上,见证着贵州公路事业的建设与发展,为贵州公路财务人才队伍的建设、财务管理体系的建立、财务管理制度的规范等方面作出了重要贡献。

“这一切都归功于党,没有共产党的领导,川藏公路不可能修成。”在黄普宣看来,康藏公路、青藏公路的建成是因为有共产党的英明决策、各级领导身先士卒的垂范、广大军民艰苦卓绝的付出而实现的。没有这“两路”,就没有西藏的和平解放。这段历史,我们国人永远铭记在心中!参加康藏公路建设,是黄普宣人生的一个重要的转折点,开启了他无怨无悔的公路人生,黄普宣在锤炼中不断得到成长,成为一名“一不怕死,二不怕苦,顽强拼搏,甘当路石”的公路战士,“两路”精神成为他之后大半辈子做人做事中所坚持的人生信念,并将其传递给了自己的儿女子孙。

虽如今已是耄耋之年,但黄普宣的生活中仍保留着那个年代的一些习惯。老伴去世后,他不愿意去儿女家住,依旧住在老房子里过着朴素的生活,每天拄着拐杖下楼买菜,走在菜市场中,走在道路两旁,走在小区里,和老邻居聊聊天,看着这座城市的变化,这便是市井生活的味道。

历史的车轮滚滚向前,时代潮流浩浩荡荡,像黄普宣老人一样从“两路”转战贵州参加公路建设还健在的人越来越少,但对于他们来说,这一段难忘的历史与人生经历已深深镌刻在心中,永远不会磨灭。“两路”建设者的身影已渐行渐远,但他们的品格值得敬佩,他们的精神值得传承,他们的故事值得传颂。一代又一代的贵州交通人,赓续“两路”精神血脉,在传承中坚守“初心”和“使命”,沿着“两路”建设者的足迹,用脚步丈量山河的脊梁,以匠心编织大地的经纬,在黔山秀水间攻坚克难、披荆斩棘,将天堑变成通途,在贵州创造了山水间的人类奇迹。“两路”精神的光芒将继续照亮新时代的奋进之路,让贵州交通人汲取智慧、汲取力量,奋力谱写新时代贵州高质量发展的精彩华章!