辉煌60年●贵州交通巡礼

60年,是一首诗,一部惊天动地、波澜壮阔的史诗;

60年,是一幅画,一卷浓墨重彩、笔力千钧的巨制。

60年,是一首歌,是中国人民共同谱写的空前传奇,其中有你,有我,有13亿中华好儿女及其先辈们。

60年,一个完美的甲子,弹指一挥,精彩历历,沁人心脾!

站在60年的句号上,遥望来路,一个个活力无限的逗号春潮一般涌来;展望未来,一串串的省略号代表了无限的可能与无尽的动力,敲出永不停歇的发展最强音。

为什么发展?为谁发展?怎样发展?这铿锵的主题始终贯穿其中,中国人民摸索着,实践着,为取得的成功而骄傲,为走过的弯路而痛心。

从一穷二白到花开满枝,从百废待举到百业俱兴,中华儿女一代一代的接力,成就了今天的自豪,不仅站起来了,而且富起来了,脚步越来越坚定,心态越来越自信,笑容越来越灿烂。

中国交通60年的发展亦如是!

为隆重庆祝中华人民共和国成立60周年,交通运输部将开展形式多样、丰富多彩的系列宣传活动,在交通运输部政府网站开设《辉煌60年-交通巡礼》栏目,展示各地交通运输事业60年来的奋斗历程、巨大成就和成功经验,激励广大交通职工投身于加快发展现代交通运输业的宏图伟业中去,为经济社会发展、 为改善老百姓平安出行和生活文明条件再立新功。

今日2-3版刊出《辉煌60年-贵州交通巡礼》,敬请关注。本报编辑部

来源:《中国交通报》2009年8月7日一版导读

全省公路通行条件显著改善,干支结合、四通八达的公路运输网络基本形成。

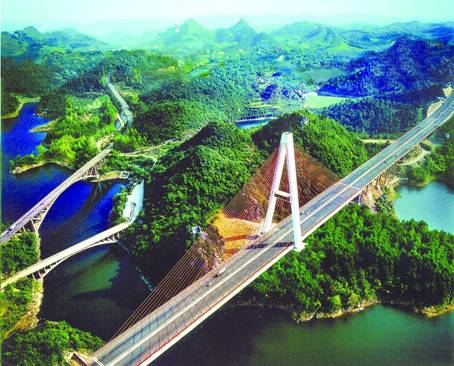

坝陵河大桥:钢桁梁悬索桥,主跨1088米,全桥长2237米,2009年5月18日合龙,今年年底建成通车。

贵州第一条高等级航道--“两江一河”航道正在加紧建设中。

凯里城南客运站。

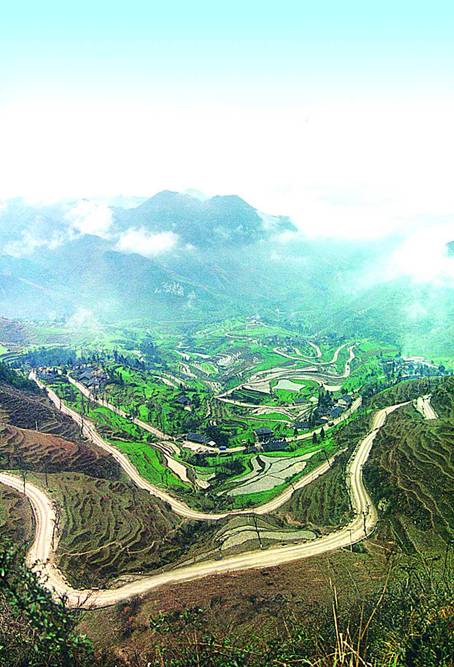

遵义革命老区余庆县龙家镇新修的农村公路串起千家万户,构成一幅美丽的新农村画卷。

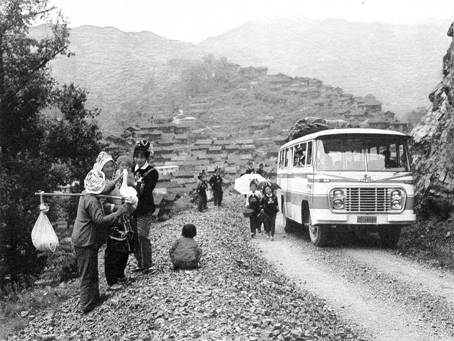

过去,黔东南州凯里至雷山县西江村寨的交通条件。

如今,凯里朗利至雷山西江的旅游公路,乘坐大型客车只需40分钟即可穿越全程。

过去,一辆大型车辆在天气及车辆技术状况正常时经过“七十二弯”路段大约需要1个多小时。

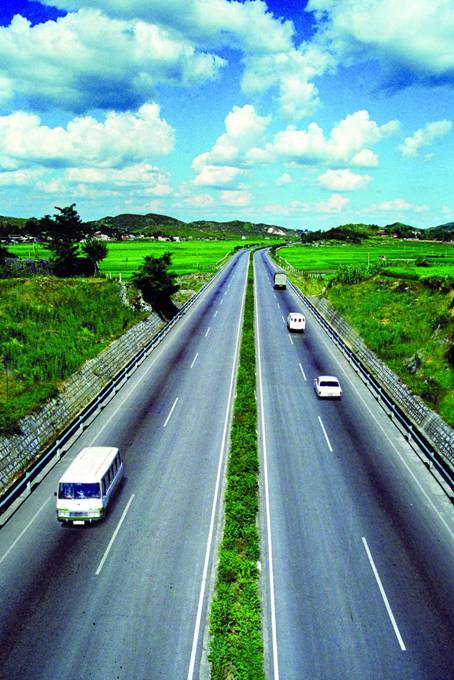

如今,“七十二弯”山脚下高速公路穿山而过,已建成的贵州高速公路第一长隧道-崇溪河至遵义高速公路凉风垭隧道,全长4100余米,车程4分钟穿越,有对联为“七十二弯弯成历史,四千米洞洞穿未来”。

从“三世同堂”的红枫湖大桥看贵州交通的变迁。

贵州第一条高等级公路--贵阳至黄果树汽车专用公路。

和谐交通。

贵州地处云贵高原东麓,境内山高谷深,沟壑纵横,山地占全省总面积的87%,自古有“八山一水一分田”之说。特殊的地形地貌决定了贵州交通发展的复杂性和艰巨性。新中国成立以前,贵州封闭、半封闭的交通状况一直没有得到根本性改变。中华人民共和国成立后,党中央、国务院高度重视贵州的经济社会发展问题,特别是交通运输部等国家有关部委大力支持贵州加快交通基础设施建设,在贵州省委、省政府的正确领导和全省人民的共同努力下,贵州交通事业取得重大历史成就,有力地促进了全省经济社会发展。

六十年基础建设成就显著

60年励精图治,60年沧桑巨变。新中国成立60年来,贵州交通立足实际,紧紧抓住各种有利机遇,自力更生,艰苦奋斗,求真务实,开拓创新,逐步走上了全面发展、加快发展、科学发展、和谐发展的良性发展道路,交通面貌的改善实现历史性突破。

固定资产投资跨越式增长。从1949年到2008年,全省公路、水路交通建设累计完成投资1194.91亿元。特别是改革开放30年来,全省公路、水路交通建设累计完成投资达1190.52亿元,是1949年到1978年完成投资总和的271倍。回顾60年的历史,贵州交通固定资产投资实现了四步大的跨越:1988年完成投资上亿元(1.29亿元),1996年上10亿元(11.87亿元),2004年上百亿元(105.3亿元),2008年上200亿元(208.83亿元)。2008年完成投资是1978年完成投资1799万元的1160倍。西部大开发战略实施以来,全省公路、水路交通建设每年新增投资均达到数十亿元,年均增幅为16.39%,年完成投资额占当年全省固定资产投资总额的10%以上,为拉动贵州经济社会发展作出了重要贡献。

公路通车里程大幅增加。新中国成立时全省公路通车里程仅3943公里,其中能够维持基本通车的仅有1950公里。从第一个五年计划实施开始,贵州先后改建黔桂、黔滇两条国道,建成一些通往边远少数民族地区的公路。1964年,全省实现县县通公路。1978年,全省公路通车里程30558公里,公路密度为17.98公里/百平方公里,其中大部分为等外级公路,近5000公里公路晴通雨阻不能正常通车,路面主要是泥结碎石路面,仅有高级、次高级路面2473公里。改革开放后,贵州公路建设高潮不断掀起,通车里程大幅增长,特别是实施西部大开发战略后的几年,每年均以10000多公里的速度递增。到2008年,全省公路通车总里程达到125365公里,公路密度达到71.16公里/百平方公里,比1949年分别增长121422公里和70.06公里/百平方公里。等级公路里程大幅增加,全省64044公里等级公路基本均为改革开放后30年建成,高级、次高级路面里程达到29040公里,2001年全省实现了县县通沥青路,2006年消除了全省国省干线公路上的所有等外级公路。全省公路通行条件显著改善,干支结合、四通八达的公路运输网络基本形成。

高速、高等级公路从无到有。1986年贵阳至黄果树高等级公路的开工建设,拉开了全省高速、高等级公路建设的新篇章,特别是西部大开发战略实施以来,建设步伐不断加快,建设里程快速增加。到2008年年底,全省已建成二级以上公路3769公里,其中高速公路924公里,在建638公里,省会贵阳到各市、州、地政府所在地实现了高等级公路连通,国道主干线重庆至湛江公路和上海至瑞丽公路在贵州省境内路段全部建成,“一横一纵四连线”高速、高等级公路主骨架网成为贵州省公路运输的主动脉。公路快速通道的加快形成,缩短了全省城乡以及周边邻省间的时空距离,突破了山区地形地貌制约,更加凸显了贵州作为西部公路交通枢纽的战略位置。

农村公路建设成就显著。新中国成立初期,贵州省仅有沿国省道公路的农村连接公路,其他地区基本依靠人扛马驮,没有公路与外界连接。到1978年前,全省农村公路的通达率也很低,即使已建成的农村公路标准也不高,抗灾能力很弱,晴通雨阻问题十分突出,农村群众运输出行非常困难。改革开放后,国家加大了对农村公路建设的投入力度,从上世纪80年代后期到90年代中期,依靠“以工代赈”、“民工建勤”、“民办公助”建设了一批农村公路,特别是2003年后启动了大规模的农路公路建设工程,每年农村公路建设里程均在10000公里以上,公路通达通畅率迅猛增长,2002年全省实现了乡乡通公路,到2008年,全省实现了79.11%的乡镇通沥青路、78.78%的建制村通公路、25.33%的建制村通沥青路。实施了渡口改造和渡口改桥梁工程。农村公路建设成为群众欢迎、社会满意的民心工程和德政工程,有力地支持了“三农”发展和社会主义新农村建设。

汽车站场建设快速推进。解放初期,贵州省没有专用的汽车站场,仅有联运社或运输公司修建的简易停车场。1955年2月贵阳客车站建成投入使用,各地客车站开始逐步建设,但建设标准不高,发展速度缓慢。直到1978年,大多数县(市、区)建有公路客运站,但都是场地窄、设施差、功能单一的简易站场。从1982年开始,省交通厅开始投资新建、改造客运站场,截至2008年,共新建、改建县级以上客运站295个,总投资达到11.08亿元,全省县、市、区以上城市均建有等级客运站。公路主枢纽和各市、州、地公路枢纽项目开工建设,部分项目已建成投入使用,客运站的面貌和功能得到极大改善。从2004年起,全省还启动了农村客运站场建设工程,截至2008年,建成乡镇客运站400个,农村群众乘车条件逐步好转。

公路养护水平不断提高。新中国成立初期,贵州省公路通车里程短、标准低,以泥结碎石路面和无路面公路为主,仅对少数主要干线部分路段作沥青表面处理,每年能够投入用于养路的资金十分有限。直到1978年,全省公路养路费总计年支出仅为6102万元,公路养护技术含量较低,专业技术人才较少,设施设备简陋,公路通行能力较差。改革开放后,随着公路建设里程的不断增加、建设标准的不断提高、全省汽车拥有量的大幅上升,全省投入公路养护的资金快速增加,公路养护技术含量和养护水平飞跃发展。2008年,全省投入用于公路养护管理的资金达到14.37亿元,是1978年的23.55倍。全省公路养护管理系统共有各类专业技术人才1915名,其中高级职称171名;拥有各类专业养护设备近6000台(套)。国省干道优良路率、县乡公路好路率分别达到61.4%、81.57%,公路通行能力显著增强,“畅、洁、绿、美、安”的管养目标正在逐步实现。

内河航道等级全面提升。解放初期,贵州内河航道均为自然航道,航程短,通航能力差,安全系数低,只有1753公里的航道能通行小吨位的木船和木帆船。从第一个五年计划起,全省开始对内河航道进行整治,炸开了赤水河中的吴公岩千年顽石,整治乌江三大断航险滩,结束了千百年来乌江、赤水河分段通航的历史。到1978年,全省通航里程2802公里,但全部是没有水运配套设施的自然航道,其中能够通行机动船的航道里程只有1257公里。改革开放后,尤其是实施西部大开发战略以来,贵州省航道建设突飞猛进,乌江、赤水河和“两江一河”(南、北盘江,红水河)3条出省水运主通道全部整治完工,其他航道等级全面提升,新增五级以上航道619公里,全省通航里程达到3625公里。港口码头客运年通过能力达到1100万人次,货物通过能力1000万吨。2008年开工建设贵州省第一条高等级航道--南、北盘江,红水河四级航道整治工程。水运建设工程的快速发展,有效地改善了沿江地区人民群众的生产出行条件,加快了贵州省立体交通网络构建进程。

六十年运输能力发展迅猛

公路、水路运输发展迅猛。1949年,全省仅有各式汽车1269辆,公路运输简单分为交通部门以营业为目的的专业运输和厂矿企业自运自货的非专业运输,运输量小。1978年,全省民用汽车发展到32459辆。改革开放给贵州公路运输业的发展注入了生机与活力,促进了公路运输市场的繁荣与兴旺。到2008年,全省民用汽车已增至771504辆,是1978年的24倍。其中,全省道路客、货营运车辆分别从823辆和2892辆增加到25534辆和120230辆,年均增长率为12.13%和13.23%。1978年以前全省没有中高级客车,2008年全省中高级客车已达8601辆,占客运车辆总数的33.7%,与周边省区和东、中部许多省区均开通了公路直达班线。随着基础设施建设的不断加快和运输车辆的不断增多,公路客货运输量增长迅速,客运量和旅客周转量年均增长率分别达到12.3%、8.8%,2008年完成客运量7.36亿人次和货运量2.62亿吨,分别是1978年的32倍和13倍。公路运输占综合运输体系的比例从1978年的69.39%上升到2008年的96.39%,公路运输逐步向快捷、舒适、安全、高效转变,成为各项运输方式的排头兵和主力军。贵州航运历史悠久,但直到1961年,才组建了一支有两个水上航运公司、两个船舶修造厂、3个航道工程队等以全民所有制为主体的水上航运队伍,运输工具以木船为主,仅有拖轮31艘。改革开放后,尤其是“七五”以来,安全性更高、运输能力更强的机动船舶得到大力发展,曾经作为主要运输工具的专业木船全部退出运输市场。水运建设工程的快速发展,有效地改善了沿江地区人民群众的生产出行条件。2008年全省机动船舶总数为1948艘,比1978年增加1841艘。完成水运客运量1507万人次和货运量737万吨,分别是1978年的27倍和12倍。水路交通的快速发展,促进了立体交通运输网络的加快形成,有效地解决了沿江地区人民群众的生产出行困难问题。

六十年发展历程体会

贵州开发时间较晚、发展基础较差、经济总量较小,全省交通建设能够取得当前如此巨大的成绩,离不开中国共产党的坚强领导,是社会主义优越性的具体体现,是交通运输部和贵州省委、省政府正确领导的结果,也是贵州全省人民顽强拼搏、艰苦努力的结果。

回顾60年的发展历程,我们更加深切地感受到,贵州交通发展,必须始终坚持解放思想、开拓创新,在思想解放中探索交通加快发展的良策;必须始终坚持自力更生、艰苦奋斗,以“人一之我十之,人十之我百之”的锲而不舍拼搏精神推进交通加快发展;必须始终坚持抢抓机遇、求真务实,充分利用好各种有利条件促进交通加快发展;必须始终坚持统筹兼顾、适当超前,在重点突破基础上促进交通全面发展;必须始终坚持科技为先、人才为上,努力为交通加快发展提供强有力的技术支持;必须始终坚持依法治交、规范行为,不断提高交通行业管理水平。

回顾60年的发展历程,我们更加清醒地认识到,推进全省交通事业又好又快发展,必须坚持不懈地贯彻落实科学发展观。一是要紧密结合自身实际,抓住一切有利因素加快发展,就如胡锦涛总书记在贵州视察时所说,“像贵州这样的西部省区,只要符合科学发展观的要求,有条件、有效益,就要加快发展。”二是要坚持统筹兼顾,注重发展的系统性和规划性,坚持规划先行,以成熟的规划指导实践。三是坚持以人为本,高度重视群众利益,让改革发展成果由广大人民群众共享。四是正确处理好与自然和谐的关系,坚持走资源节约型和环境友好型的交通科学发展道路。五是正确处理好与社会和谐的关系,加强协调沟通,畅通诉求渠道,提高服务水平,维护社会和谐稳定。六是正确处理好交通自身和谐发展的问题。坚持党对交通工作的领导,大力推进党的基层组织建设、党风廉政建设和行业文明建设,努力营造风清气正、团结奋进的良好发展氛围。

当前和今后一个时期发展展望

当前和今后一个时期,是努力推进全省交通运输工作又好又快发展的关键时期。我们要紧紧抓住国家扩大内需的有利时机,继续加快交通基础设施建设,尽快从根本上改变贵州交通落后面貌。积极协调省直有关部门认真做好综合运输体系规划,强化公路、水路运输与其他运输方式的衔接配合,努力构筑符合本省发展需要的综合运输体系。结合城市客运管理职能划转交通的实际,统筹城乡客运一体化建设,促进城乡客运协调发展。大力推进交通运输体制改革和机制创新,不断提高交通运输系统发展活力和后劲。大力加强交通运输系统自身建设,坚持依法行政、依法治交,不断提高交通运输行政能力和执法水平,努力为社会提供优质服务。

在加快交通基础设施建设上,我们要重点做好以下几方面的工作:

进一步加快高速公路建设。紧紧抓住国家实行积极财政政策和适度宽松货币政策的机遇,紧紧抓住省政府加大财政投入、交通运输部等有关部委加大支持力度、地方积极性高涨等有利因素,全力推进新修编的高速公路网规划,力争到2012年贵州省境内国家高速公路网项目全部建成,到2018年全省高速公路通车总里程突破4000公里,其中国家高速公路2332公里,地方高速公路1700公里,实现全省“县县通高速公路”的目标。2030年前完成路网规划的所有项目,建成总规模约6851公里的高速公路,形成“六横七纵八联线”的高速公路网络,实现高速公路联片成网。

进一步加快公路网改造和农村公路建设。积极推进国省干线公路改造,继续做好安保工程、危桥改造等项目建设。大力实施农村公路通达通畅工程,力争2010年实现96%的乡镇通沥青路、95%的建制村通公路,建制村通沥青路比例有明显上升,争取到2012年实现乡乡通沥青路,所有具备条件的建制村通公路,全省公路通车总里程达到150000公里。

进一步加快汽车站场建设。抓紧完成贵阳公路主枢纽和各市、州、地枢纽项目,积极推进县级汽车客运站建设,大力推进农村客运站建设,确保到2010年实现75%的乡镇建有等级客运站。

进一步加快水运基础设施建设。加快实施洪家渡库区航运建设工程和“两江一河”高等级航道工程。尽快开工建设乌江航运高等级航道建设工程,使贵州省一南一北都建有一条较高等级的水运出省通道,水运落后面貌得到极大改变。到2010年,建设农村渡口900个,农村通航条件取得明显改善。

进一步加快公路、水路运输业发展。积极推进道路运输产业转型优化升级,加快构建由快速客运、干线客运、农村客运和旅游客运等组成的多层次客运网络体系,推进城乡交通一体化和区域交通一体化;研究促进货运业加快发展的政策措施,改造和提升传统货运业,大力扶持现代物流业发展,加快构建“人便于行、货畅其流”的公路、水路交通运输网络,适应经济社会发展和人民群众生产生活出行对交通运输的需求。

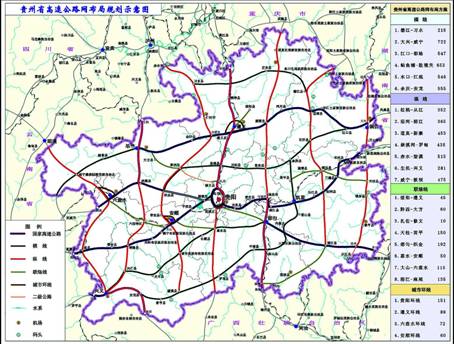

贵州省高速公路“678”网

贵州省高速公路网形态可以归纳为“6横7纵8联”及4个城市环线(简称“678”网),总规模约6851公里,其中国家高速公路2251公里、省高速公路4600公里,分别占高速公路总规模的32.9%和67.1%。

■贵州交通六十年大事记 (1949年至2009年)

■1949年11月15日 贵阳解放。贵阳市军事管制委员会派张云、黄友若等二十余人组成建设接管部公路管理处,接管国民政府中央及地方的公路、运输机构。接管时全省虽有公路3942.8公里,多被破坏,经过抢修后,年底实际通车里程为1950公里。全省81个县有42个县不通公路。共接管建制车辆1269辆,能行驶的车辆仅204辆,余为待修车和报废车。

■1950年 贵州省交通厅成立。首任厅长王伯勋,副厅长阎海清、李葆善。

■1951年 省交通厅设航务科,为贵州内河航运业务的首届主管机构。

■1952年 贵州省第一辆汽车双轴挂车试制成功。

■1953年 惠(水)罗(甸)公路建成,长101.5公里。

■1954年 国营贵州省汽车运输公司更名为贵州省交通厅运输局。

■1955年 富有民族特色、设置较为完善的贵阳汽车站交付使用。

■1956年 中央调拨给贵州100辆大道奇汽车驶抵贵阳。

■1957年 赤水港轮运码头建成;绥(阳)正(安)公路建成通车,全程111公里。

■1958年 清毕线鸭池河钢索吊桥(跨径120米)建成通车。

■1959年 乌江龚滩整治工程初步通航。

■1960年 黔滇南线的花江桥工程开工,并改建关岭至花江公路。

■1961年 全省养河事业费收归交通厅统筹安排。

■1962年 炉(山)榕(江)线水毁严重,交通中断97日。

■1963年 乌江“新滩”再次崩岩断航。于1965年春修复通航。

■1964年 从(江)贯(洞)公路建成。至此,贵州81县实现县县通公路。

■1965年 川黔线桐梓境蒙渡大桥建成。

■1966年 贵阳盐(盐务新村)砂(砂子哨)公路建成通车。

■1967年 思南造船厂建造的第一艘钢质驳船下水。

■1968年 罗甸境内册三线的贵州第一座双曲拱桥边外河桥建成。

■1969年 谷(硐)大(山哨)公路建成,全长235公里。

■1970年 云南峨山地震,交通医院组成抗震救灾医疗队(共31人)赶赴重灾区救灾。

■1971年 乌江航运分局“东风10号”轮首次开辟思南至大乌江轮运。

■1972年 川黔线息烽乌江新桥建成通车。

■1973年 北京电视台为乌江航道整治工程拍摄新闻纪录片《战乌江》。

■1974年 “赤天化”航道整治会战全面展开。

■1975年 思南船厂建造的第一艘客轮“东风11号”投产。

■1976年 省委组织部批准成立贵州省交通厅战备领导小组。

■1977年 道真县桷木塘大桥建成,该桥最大跨径为90米。

■1978年 乌江第一艘100吨级尾机型钢质货轮“东风13号”下水。

■1979年 榕江大桥(箱型拱)建成通车,桥长540米。

■1980年 剑(河)锦(屏)公路剑(河)加(南加)段通车。

■1981年 贵州第一座可以运转的斜面升船机建成。

■1982年 赤水航运公司“一拖四驳”船队行驶鲢鱼溪至合江段成功。

■1983年 瓮安县鲤鱼塘大桥转体施工工艺获贵州省科技成果二等奖。

■1984年 南盘江上第一座大型汽车索道桥--长哑桥建成通车。

■1985年 全省第一次县乡公路建设会议在正安县召开。

■1986年 “两江一河”复航工程北盘江枯水航道工程整治全面开工。

■1987年 省人大颁布《贵州省公路暂行条例》。

■1988年 《贵州省内河航道养护费征收办法》施行;贵州省粮棉布补助修公路办公室获国务院颁发的“全国民族团结进步先进集体”奖牌。

■1989年 1月18日,贵州省交通战备汽车总队成立,总队部设在省运管局;贵州省第一条一级公路贵阳至花溪公路开工建设,里程为13.2公里。

■1990年 贵州省干线公路改造办公室成立。从此,全省开始大规模干线公路改造工程;贵州省高等级公路管理处建立;贵州省交通建设工程监督站建立。

■1991年 贵州省第一条高等级汽车专用公路,长137公里的贵阳至黄果树高等级汽车专用公路全线建成通车,贵黄公路是贵州公路建设划时代的标志;贵州开始以工代赈修建县乡公路;“两江一河”一期工程验收。

■1992年 建立交通发展基金;贵州省高等级公路管理局成立。

■1993年 长90公里的贵州大方至四川纳溪公路贵州段建成通车;贵州高速公路开发总公司成立;贵阳至黄果树公路荣获全国十大公路工程称号。

■1994年 贵州结束省内国道公路断头路历史;“两江一河”二期复航工程动工;贵州省政府决定,将省交通厅所属的9个公路养护总段、11户汽车运输企业成建制地划转各州、市、地区领导和管理。

■1995年 全长461米、宽13.4米、主跨330米的江界河大桥通过初验开通试运行。

■1996年 省交通职工万众一心抗洪救灾;《贵州省道路运输管理条例》公布实施。

■1997年 贵阳至遵义汽车专用公路全线建成通车,里程为155.3公里;贵州省政府决定将地、州(市)所属的9个公路养护总段成建制地收回省交通厅公路局统一领导和管理;贵州省政府明确省公路局为副厅级事业单位。

■1998年 贵阳东北绕城高速公路全线通车,主线及匝道长27公里。

■1999年 《贵州省高等级公路管理条例》施行。

■2000年 崇溪河至遵义高速公路动工建设。

■2001年 全长259.5公里的贵阳至新寨高等级公路全线通车;贵阳至毕节高等级公路建成通车,里程为216.13公里;贵州省第一条高速公路凯里至麻江高速公路建成通车,里程为50.9公里。

■2002年 从江县加鸠至光辉公路建成通车,实现全省乡乡通公路。

■2003年 镇宁至水城高等级公路建成通车,里程为141.9公里;关岭至兴义高等级公路建成通车,里程为114公里。

■2004年 清镇至黄果树高速公路建成通车,里程为90公里;全省实现县县通沥青路。

■2005年 遵义至崇溪河高速公路建成通车,里程为117.88公里。

■2006年 玉屏至凯里高速公路建成通车,里程为138.195公里。

■2007年 厦蓉高速公路贵州段开工,建设里程为288公里;坝陵河大桥成功运用世界首创遥控飞艇牵引先导索施工。

■2008年 贵州交通职工战雪凝保畅通;贵州交通系统全力支援四川抗震救灾;贵州省首条高等级航道西南水运出海中线通道(贵州段)航道扩建工程正式开工;《贵州省水路交通管理条例》施行;镇宁至胜境关高速公路除坝陵河大桥外全线建成通车。

■2009年 在科学发展观学习实践活动中,贵州省高速公路网进行修编,经省政府批准确定全省“六横七纵八联”高速公路网;贵州省县县通高速公路项目全面启动;坝陵河大桥合龙,预计年底建成通车;茅台高速公路年底建成;都匀至新寨改建公路年底完成;岩溶地区公路建设成套技术研究与应用获国家科技进步二等奖;修订后的《贵州省道路运输条例》施行;“云贵川高原潮湿山区路面凝冰防治技术研究”在贵阳启动,该项目是贵州省交通行业首次获得的国家级重大科技支撑项目;贵州省交通运输厅正式组建。

本版文图由 贵州省交通运输厅 提供

来源:《中国交通报》2009年8月7日二、三通版